AEDPの創始者ダイアナ・フォーシャと (2010年イタリア・フィレンツェにて)

EFT(感情焦点化療法)の創始者レスリー・グリーンバーグ先生と

Blog

2025年

6月

09日

月

新刊本の紹介

個食の時代と子ども・若者の孤独

(本年6月末に久々の単著「プロカウンセラーの人を見る技術」が出版されます。ここでは、その中の1節をにさらに加筆したものを紹介いたします。以下のリンクから立ち読み・予約可能です

内閣府による令和4年の調査によれば、孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人の割合は4.9%、「時々ある」が15.8%、「たまにある」が19.6%でした。これらを合計すると40%を超えている計算になります。そして令和5年の調査と比較しても有意に増加していることが確かめられています。

この調査はインターネットによる2万人を対象としたものですが、本当に孤立している人はこのような調査に答えないかもしれないという意味では、実際はさらに高い割合になっているかもしれません。

さらに別の研究として、岩村暢子氏の『ぼっちな食卓』(中央公論新社、2023年)が注目に値します。氏の20年にわたる追跡調査によると、子どもが小学校・中学校という早い時期から家族そろっての食事にこだわらず、各自が好きなときに好きなものを食べるというスタイルになっていた家庭ほど、10年後、20年後に引きこもりや不登校、無断外泊が多くなる確率が高いとしています。

また、こうした家庭の特徴として「貧困」や「親の多忙さ」「複雑な家庭事情」などは認められず、その多くが「リクエスト食」と言われる子どもが小さいときからリクエストに応じて好きなものだけ食べさせた家庭や、「セルフ食」と言われる自分でコンビニで買わせたり、冷蔵庫の中の好きなものを「レンジでチン」して食べさせた家庭だったとしています。

このように、一見「自由と主体性」を早くから保証した家庭生活の方が、子育て環境としてはかえって望ましいものではなかったのです。

これは一体どういうことでしょうか。

さらにもう一つ興味深い指摘として、石田光規氏の『「人それぞれ」がさみしい』(ちくまプリマ―新書、2022年)があります。本書の中で石田氏は、「人それぞれ」という個人化が進んだ社会において、近隣や勤め先、親戚などの「余計なおせっかい」がなくなり、人が自由を満喫できるようになった反面、対人関係でトラブルになってもそれを修復するシステムが失われたために、若者の中で「友人であっても気を遣って、なかなか深い話ができない」人が年々増加して、結果的に「つながり」が不安定になっていると指摘しています。そして、この「不安定なつながり」を何とかしようとして、気遣いや「感謝」「嬉しい」といったポジティブな感情表現があるしっかりとした「コミュニケーション」を大切にするけれども、結果的には「ふれあい回避」になり、孤独感が高まっている様子を様々なデータから考察しています。

こうした状況を大きな流れの中で考えると、私たちはこの100年ほど、「いかに家族や共同体(村社会など)から解放されて自由になるか」を求めて生きてきたと言えます。故郷から離れて都会に移り住むこと。親の干渉を受けずに結婚相手を決めること。そして家ではそれぞれの部屋を確保して、干渉しすぎないで生活すること。さらにテレビや電話に代表される通信機器は、共有せずに個々人が所有して使うことなど。望むと望まないにかかわらず、私たちは「個別化」の急速な流れに乗っています。

そして家族そのものも、大家族から核家族へ、そして単身家庭の増加へと至ります。その流れの中で食事も、大家族が一室で同時に食べる形から、家族はいてもバラバラな食事に、一人暮らしの人は当然ながら「個食」になりました。このような個別化によって、私たちは自由や効率性などを手に入れてきたことは間違いないでしょう。

けれども、この個別化が「孤独化」をもたらし、さらに個食というスタイルは、少なくとも子どもたちには悪い影響を与えることがわかっています。

心理療法も「個」を重んじるものから「温かさ」と「つながり」を重んじるものに

このような流れを受けて、現代心理療法は「内省を通じて個を確立する」というものから「温かさを大切にして、つながりやアタッチメントの修復を大切にする」というものへと変化しつつあります。

内省を通じて個を確立するためには、カウンセラーからの余分なアドバイスや肯定は要りませんし、距離もやや遠めがいいということが分かります。けれども温かさを大切にして、つながりやアタッチメントの修復をするならば、カウンセラーのできるだけ誠意のあるアドバイスや肯定、近い心理的距離からの介入が必要となってくるわけです。

これは、フロイトもユングも(おそらく森田療法の森田正馬や、内観療法の吉本伊信も)大家族の中で日々暮らしていたことを考えても想像できるところです。そして、ユングが晩年は石ノ塔にこもって一人で生活していたということも、時代の先取りともあるいは、東洋的ともいえるかもしれません。この点に関しては、近い機会にまた別のブログで書いてみたいと思います。

子育てから効率性を排除する

プロカウンセラーとしての私は、時としてこの効率化とコスパ重視の社会に背を向けて、「効率性を排除しましょう」とアドバイスせざるを得ないことがあります。

それは思春期の子どもが、反抗的な態度で非行傾向を示して、夜はなかなか家に帰ってこず、繁華街の路上で長時間を過ごしているといった行動が明らかになったときです。この子たちの言動を細かく見聞きすると、明らかに親の愛情不足を訴えていて、そこから来る孤独感を何とかしようとして非行化していることがわかるのです。

そういうとき、私は親御さんに「できるだけ手間をかけましょう。干渉したりコントロールするのではなく、手間暇をかけるのです」「もし学校のことや勉強のこと、お金のことやその他のことで『どうするのが正解か』迷ったら、『手間暇のかかる方』を選んでください。送り迎えでも、食事でも、塾選びでも何でもかまいません。それが今、愛情を伝える唯一の方法です」と伝えます。

晩ご飯をどうするか迷ったときには、たとえ子どもがコンビニ食を希望しても、わざわざ手作りのご飯を作る方がいいのです。

このアドバイスを親御さんが実践していくと、子どもの非行や外泊はだんだんと減っていきます。もちろん、過干渉で問題が生じていると思われる親御さんには「もうこの年齢なので手放しましょう」(本書の別の章参照)というアドバイスするのですが。

今後も、この個別化の流れはとどめることは難しいかもしれません。けれども、そのような流れの中で、私たちはいかに「孤立と孤独」を避けるシステムや社会を作っていけるのかが問われていると言えるでしょう。

ただし、これ以上子育てに手間をかけろなんて言うと、さらに少子化は進んでしまうかもしれません。その意味では「塾や勉強に手間をかけるのではなく、大人も子どもと一緒に遊ぶ時間を増やしましょう」という提言をしたいと思っています。

以上

2025年

5月

05日

月

「着ぐるみ」的な生き方を強いられている現代人

私たち現代人は「着ぐるみ」的な生き方を強いられていると言えます。

「着ぐるみ的な生き方」とは、現代の若者に代表される傾向として、「ソフトで人当たりのいい」、「平和主義者」として世の中から逸脱せず、「個性的」と言われるような悪目立ちはせず、「いい人」としての生き方を強いられている生き方です。

それはまるでゆるキャラの着ぐるみを着ているような状態で、本当の自分とは別の姿です。そしてその着ぐるみの中はじつはとても暑かったり、暗かったりで、孤独でネガティブになりやすい状態です。着ぐるみはしゃべることを許されず、中でひっそりとつぶやく言葉は、驚くほどネガティブだったりするけれど、それを誰にも言えないので、SNSなどでこっそりつぶやくしかないのです。

そして、この着ぐるみはいろいろと身に着けているものは多いのに(というかだからこそ)、案外不安定で余裕がありません。着ぐるみ同士でうっかり近づきすぎて、ハグしたり支えあおうとしたりすると共倒れにもなりかねません。なので、少し離れたところから両手を精一杯振るしかないのです。つまり、あまり「心から共感」したり「コミット」したりするのは、とても危険なことなのです。そして「みんな人それぞれだし・・・」と思っているのです。このことがさらに着ぐるみさんたちの孤独を深めているのかもしれません。また、この着ぐるみの中で誰にも見えない「傷」を抱えて、それがずっと癒されないままになって痛み続けていることも多いのです。

カウンセラーとしての私は、このような現代人が着させられている(着るしかない)着ぐるみを、まずは着ぐるみそのものとして理解して支援し、さらにその中に入っているのはどのような人なのかを推測しながら、共感的に支援するという営みを続けています。

世の中では実際に近年、着ぐるみやゆるキャラが全国的にとても人気を博していますが、私自身はいつも「中の人」のことが気になってしまいます。とりあえずその場では人気者だったり喜ばれていますが、それはあくまでも「着ぐるみ」が喜ばれているだけです。そして、そのことは着ぐるみを着ている当人が一番強く感じていることなのです。

この「中の人」は、自分でどんな着ぐるみ(時にゆるキャラ)を着ているかはわかっていても、中の人として本当は何を感じているのか、何に苦しんでいるのか、そしてなぜこのような状態になっているのかは、よくわかっていない場合が多いのです。なので、カウンセラーとしては、ご本人の言葉と振る舞いをたよりに、ご本人も気づいていなかった「中の人」を理解して、できるだけ無理なくその人らしさが生かせる形で支援しようとしています。

こういったいわば「できるだけ温かくて共感的な理解」こそが「カウンセラーの分析術」だとも言えます。なぜならそのような「温かくて共感的な分析」こそが、実際の支援としても有効だからなのです。つまり、「温かくて共感的な分析」を通じて、上記の「着ぐるみ」が、だんだんと薄くなって、被り物だけでも外せたり、全身がせいぜい透過性のいい(ゴアテックスの)レインスーツくらいになっていけるのです。

2025年

1月

03日

金

書評「私の治療的面接の世界とスーパーバイズ」(増井武士著)

大学が冬休み中ですので、久しぶりにブログを書きます。

今回は、書評です。

まず、一読しての感想は「自由な人の書いた自由な本だ!」でした。

そしてサブタイトルに「新人間学」とあるように、徹底して「人間的」だということです。

クライエントとの面接室外での交流、セラピストの驚くような自己開示等々。

時には増井先生ご所有のヨットにもクライエントを乗せ、バイジーたちはバリ島の増井先生の別荘で過ごした思い出を語る。

バイジーたちは毎回の増井邸でのSVの際、妻の直子さんによる送迎とお茶とお菓子のもてなしを(おそらく)必ず受け、帰りの直子さん運転の車の中では、様々な話題が弾む。。。

これらの記述を読み、まず思い出したのが1980年代頃の日本の心理臨床シーンである。

当時、大学院生だった私(評者)は第一線のセラピストたちの集まる懇親会で、先生方が「いやー我が家に(Clの)男の子を預かるのは、家に娘がいるとちょっと心配やなー」等々と語り合っていたのを聞き、「はー、そういうもんなんだな。。。」と多少の違和感とともに受け止めていた。

その席では国分康孝先生(1930年生まれ)、東山紘久先生(1942年生まれ)が特に強く同意しておられたのを記憶している。またその場にはおられなかったが河合隼雄先生(1928年生まれ)は、その名著「カウンセリングの実際問題」に不登校の少年を自宅にしばらく預かっていたことがあると書かれている。かように河合先生の世代とそれに続く先達たちは、クライエントとの枠外での接触について積極的だった。

この本の著者の増井氏は河合先生より20歳近く年下(1945年生まれ)ではあるが、その伝統をしっかりと受け継いでおられるように思う。思えば増井氏よりも7歳年上(1938年生まれ)の評者の最初の師匠、小川捷之先生も若い時、クライエントの男の子とアパートの隣同士で暮らして、毎朝ランニング等をしていたと語っていた。(その男子は、その後、小川先生のいる横浜国立大学の学生となり、ゼミ生となっていた)

さらにその3歳年上の村瀬嘉代子先生(1935年生まれ)は、クライエントを自宅の夕食に呼ぶことがしばしばあったと論文にも書かれている。

以上のように、1980年代までは当然のように行われていた「Clとの枠外での交流」は、次第に影を潜めて、少なくとも公の場では語られなくなった。

その意味で、増井氏の本書は「古き伝統」をしっかりと残してくれている貴重な資料とも言える。

それにしても、である。

今の時代に改めてこのような記述を読むと、セラピーの構造に関しては、ある程度の柔軟性を持った方がよいと考えて実践している私(評者)から見ても、「大丈夫なのだろうか?」と思わざるを得ない。

現在の私は、クライエントと面接室外で会うことはないし、バイジーさんたちとも学会や研修会以外ではほとんど接触しない。

ましてやヨットも別荘も持たないので、招きようもない。

自宅でのホームパーティも学部学生以外には呼ばない。

(やはり日本は貧しくなっていっているのかもしれない・・・。)

今の私は「枠外の」関係なしで、いかに人間的に触れ合い、自由な関係を持てるかを模索しているつもりである。

けれども、インターネットが普及し、SNSが盛んとなり、カウンセリグオフィスではそのホームページにセラピストの情報を載せるのが必須となり、さらにはセラピストの名前を検索すれば、様々な情報が入る現代となって、この問題は別の形で熟考に値するようになっても来ている。

クライエントの方々は、あらかじめ種々の方法でセラピスト情報を手にすることができ、それがいる種の安全性を確保することにもつながる反面、セラピーの経過中でのそれらの情報は「雑音」ともなって、クライエントを苦しめることにもつながる。

本書にはそのようなデジタルツールにおける交流や一方的な曝露については書かれていないが、「枠外でクライエントと接触して、関係性が危うくなることはないのだろうか?」という疑問を持ちながら読み進めたところ、P59に以下のような記述が1回だけされていた。

「本書で提案する方法の適応性は各種の神経症レベルまでで、ボーダーラインのケースや統合失調症には別のアプローチを考えています」と。

たしかに、その範囲に限定すれば、増井氏の臨床的提案はある程度の妥当性があるだろう。

けれども、評者をはじめ臨床心理を専門とする読者が一番読みたいのは、その例外をどのように見極め、どのようにマネージするかという点ではないだろうか。

さらには、神経症レベルともボーダーラインレベルとも言えるトラウマ関連障害をもつクライエントさんに、どう人間的に触れ合うかを学びたいと思っているのではないだろうか。

そのような問わず語りはさておいて、第4章に述べられている以下のような15の原則は、とても示唆深い。

1.治療者が一人の人間に返ることー治療者が面接の場で「自分」に立ち返ること

2.患者さんを肯定的に見ることができる基本的な考え方ー症状能力について

3.治療場面構造の調整(評者注:自由で柔らかな治療構造)

4.面接初期に確認した方が良い要件(評者注:先入見にとらわれない初回面接で「よくなることのイメージの点検」や「趣味や時を忘れるようなことや物の確認」

5.分かりやすく説明する

6.やりたいこと見つけー治療学は休養学です

7.イメージで聴くこと

8.良くなっているところを顕微鏡で見るように拡大して見る

9.手のつけやすいところから手をつける

10. 性格を変えようとせず、環境を変えてみるー架け橋としての治療者

11. 問題を容れ物に入れてどこかに置いておくこと、距離を置いて自分を眺めること

12. 自殺予防

13. 理論を信じず、その場の自分の体験を信じよう

14. 直感を信じること

15. ドタキャンあり

これらは、著者の名人芸的な事例の数々とともに紹介されている。すべて賛成できるものであり、評者も自分なりに実践しているもの(のつもり)である。

そして、ここには著者の師匠格である神田橋先生の影響が色濃く認められる。

評者自身も20代の終わりから30代の前半にかけて、神田橋氏先生の事例検討セミナーに毎月参加して、それまでの理論重視の教えからずいぶんと解放された気がした経験がある。

けれども、やはり先に述べたような面接室外を含む自由な関りを、現実適応力は高いけれどもボーダーライン的な要素を持つクライエントやトラウマに苦しみながらも、現実はしっかりと保って生きているクライエントにも持つのか等々、疑問は尽きない。

上記の1~15の原則については、本書の後半でのバイジーさんたちの記述が、増井氏の新人間学とされる臨床的な姿勢について、その具体的なコツをかなり補足してくれていて、伝わりやすいものになっている。

言い方を変えれば、増井氏の(現代日本においては)自由過ぎる姿勢を、もう少し現代風に解題してくれているとも言える。

なかでも浅野みどり氏の論考は、セラピストの自己開示やノンバーバルな部分の大切さ、そして何より枠外でのクライエントとの接触について、「非性的な多重関係」として丁寧に論じられている。そして、クライエントとの「個人的な関係」について、抑制のきいた文章で慎重に論じられている点で、増井氏の論考を補足して余りあるとすら言える。

本書に見られる、増井氏の論述とバイジーさんたちの論述の自由度の違いとも言える温度差、そして筆者と評者との姿勢の違いは一言で言ってしまえば、「時代の違い」から来るものが多いと言えるだろう。

けれども、「時代が違うから」と一言で済ますのではなく、その中から引き継ぐべきものと変えていくべきものをしっかり弁別する必要がある。

枠外での交流は控えるにしても、いかにClと人間的な交流を保ち続けるか、そしてそれでありながら、その限界をもわきまえて「出来ることと出来ないこと」のバランス、理想主義と現実主義のバランス、専門性と人間性(職業的関係と人間的関係)のバランス等々、種々のバランスを最適に保つかが問われているのだと、あらためて意識させられる良書であった。

以上

2024年

8月

20日

火

心理療法統合の手引き(第12章)「統合的心理療法が最も役立つ複雑性PTSDの治療:トラウマのメガネと統合的心理療法が最大限生かされるとき」

第12章 統合的心理療法が最も役立つ複雑性PTSDの治療―トラウマのメガネと統合的技法が最大限生かされる時

1.はじめに

この章では、統合的心理療法の応用編として、トラウマインフォームドケアの考えに基づく複雑性PTSDの統合的治療について、解説します。

近年、トラウマインフォームドケアと、複雑性PTSDの治療が注目されてきています。

このトラウマインフォームドケア(TIC)とは、支援者たちがトラウマに関する知識や対応を身につけ、対象者の人たちに「トラウマがあるかもしれない」という観点をもって対応する支援の枠組みです。このTICという考え方は、2000年代以降、北米を中心に広がりを見せ、近年日本においても、医療、福祉、司法、教育の領域にも適応されるようになってきています(大阪教育大学,2023)。

この考え方は「トラウマのメガネ」とも呼ばれていて、「この人(子ども)の、一見理不尽な言動や、過剰な反応の裏にはトラウマがあるのかもしれないという目で見てみる」ということの意義が唱えられています。「色眼鏡で見る」と言えば「物事を歪んだ(偏った)見方から見る」という否定的な意味で使われますが、この「トラウマのメガネ」は、これをかけて初めて問題の本質が見え、正しい対応が見えてくるという意味で、大切な発想となっています。

このような考え方が出てきた背景の一つには、1990年代後半から行われるようになった小児期逆境体験(Adverse Child Experiences: ACE)研究の蓄積があります。これらの研究で、関係者が考える以上に多くの人が虐待や家族機能不全といった逆境体験をもっているだけではなく、さらにその後の逆境体験を重ねれば重ねるほど行動面、心理面、健康面のリスクが高まることが明らかにされました。逆境体験がすべてトラウマになるとは限りませんが、トラウマを理解して対応していくことの必要性が認識されるようになりました(大阪教育大学,2023)。

また複雑性PTSD(Complex PTSD:以下CPTSD)は、ハーマン(Herman,1992)によって提唱されて以来、診断概念としては正式に認められないままに今世紀に至っていましたが、ICD-11(世界保健機構国際疾病分類第11版)により、2022年にWHOにおいて2019年採択2022年発効という形で正式に認められました。これはこれまで米国精神医学会の診断基準DSM-5でははっきりと定義されなかった長期反復性のトラウマのサバイバーに関して、複雑性PTED(CPTSD)が、公式診断とされた画期的な出来事と言っていいでしょう。

振り返ってみれば、私たち心理職は、すでに長い間「トラウマ」や「虐待」そして「機能不全家族」などの概念には親しんできたものの、それらに対して系統的で体系的なアセスメントやセラピーの訓練は受けてきていませんでした。けれども、今思うと「あのケースもそうだった」と強く思わされる事例が多く、これは「発達障害」が初めて本格的に紹介された頃の感覚に近いものがあります。

2.複雑性PTSD(ⅭPTSD)とは

ⅭPTSDは、ハーマンによって1992年に提唱されたもので、定義としては以下のようになります。「極度に脅威的ないしは恐怖となる性質の出来事で、最も多くは、逃れることが困難ないしは不可能で、長期間あるいは繰り返された出来事に曝露したあとに生じる障害」(World Health Organization,2018)。そして、このような出来事の例として、拷問、奴隷、虐殺、長期的な家庭内暴力、繰り返される子ども時代の性的もしくは身体的虐待などがあげられています。

そして以下のような症状を伴っているとされました。

①再体験症状:re-experiencing;再体験

鮮明な侵入的記憶で、フラッシュバックや悪夢の形による、トラウマ的な出来事が今起きているように感じる再体験

②回避症状:avoidance of traumatic reminders;回避

出来事に関する思考や記憶の回避、あるいは出来事を想起させるような活動、状況、人物の回避

③脅威の感覚(過度の警戒心):persistent sense of current threat that is manifested by exaggerated startle and hypervigilance;過覚醒

今も脅威が高まっているような持続的で、過度な警戒心ないしは不意の物音などに対する過剰な驚愕反応

④感情制御困難:affective dysregulation;感情の調整不全

情動反応性亢進(気持ちが傷つきやすいなど)、暴力的爆発、無謀なまたは自己破壊的行動、ストレス下での遷延性解離状態、感情麻痺および陽性の感情の体験困難

⑤否定的自己概念:negative self-concept;否定的な自己概念

自己の矮小感、敗北感、無価値観などの持続的な思い込みで、外傷的出来事に関連する深く広範な恥、自責の感覚

⑥対人関係の障害:disturbances in relationships;関係性の障害

他者に親近感を持つことの困難、対人関係や社会参加の回避や関心の乏しさ

以上のうち①~③はPTSD(心的外傷性ストレス後症候群)と同じです。そして④~⑥は自己組織化の障害と呼ばれるものです。この自己組織化の障害とは、一言で言えば「自分を保っていることがとても難しい」状態だと言えます。

けれども臨床的には境界性パーソナリティ障害(BPD)との区別が難しいともされています。BPDは上記④~⑥の自己組織化の障害に加えて、「見捨てられを防ぐための極端なしがみつき」「理想化と脱価値化の間を揺れ動く不安定で激しい対人関係」「とても不安定な自己感覚・自己イメージ」が特徴とされます。また、自殺企図や自殺行為がBPDでは高く(約50%)、CPTSDではPTSDと同様に15%前後とされています。

表10-1.境界性パーソナリティ障害(BPD)とCPTSDとの鑑別(飛鳥井,2021をもとに筆者が作成)

|

自己組織化の障害(DSO) |

BPDとCPTSD |

主な違い |

|

自己概念の障害 |

BPD |

アップダウンする不安定な自己感覚 |

|

CPTSD |

常に否定的な自己感覚を反映 |

|

|

対人関係の障害

|

BPD |

急に変化しやすい対人交流パターン(ex.理想化とこきおろし) |

|

CPTSD |

対人関係の持続的回避傾向(親密な関係を避けてしまう) |

|

|

その他 |

BPD |

操作性、衝動性、見捨てられ不安、自殺企図や自傷行為の反復などの特徴 |

|

CPTSD |

自殺企図や自傷行為が出現することもあるが、病態の中心ではない。 トラウマ特異的なPTSD症状の存在がある。(ex.様々な身体症状や自律神経の不調)

|

また、岡野(2021)は、CPTSDの治療の際には、従来の精神分析的な治療を、以下のように変更する必要があるとしている。

表10-2.CPTSD治療のための精神分析治療の変更点(岡野,2021をもとに筆者が作成)

|

主な変更項目 |

内容 |

|

①治療関係の安全性と癒しの役割

|

治療場面が傷つき体験とならないよう、治療構造の「柔構造」的なあり方が必要 |

|

②トラウマ体験に対する(加害者側に立つと誤解されない)真の中立性 |

必要に応じてThの態度表明や感情表現をすることが真の中立性を保つうえで重要 |

|

③愛着トラウマという視点

|

治療者は過去のトラウマの想起やその治療的な扱いを優先的な治療目標とする姿勢から離れる。まずは安全な治療関係を形成することを第一目標とすべき |

|

④解離の概念の重視

|

解離・転換症状を扱うことを回避せず、症状や主張の背後の意味を読み、受け取っていく |

|

⑤関係性や逆転移の視点の重視

|

治療者側の救済願望により、治療関係が新たなストレス体験とならないよう、来談者への気持ちに常に適度なブレーキを踏み続けるような治療関係が望ましい |

|

⑥倫理原則の遵守 |

トラウマ体験により治療者に対しても加害的イメージを投影する可能性が高いため、最大の配慮を払う |

これらは、世界的な趨勢でもあり、主な現代心理療法や20世紀末から21世紀にかけて生まれた新しい心理療法は、全てこの傾向を備えているとも言えます。また、統合的心理療法もこの方向性にあることは疑いようがなく、上記の姿勢に「複数の異なった治療理論や治療技法を駆使する」を加えれば、そのまま統合的心理療法になると言っても過言ではないでしょう。

また、これまでの筆者の経験からも、とくにCPTSDのClには、単一技法はあまり効果的ではなく、「柔構造」の中で、ThがClの味方であるという「態度表明」や「感情表現」を通じて、決して冷たい中立性ではなく、加害者に怒りも感じる道義的な人間としての安心・安全感を持ってもらう必要があります。そしてまずはセルフケアやストレスコーピングの具体策について、時に心理教育もしながら、さらに症状を乗り越えていくためのワークを導入する必要もあります。時には家族に会う必要もあり、場合によっては家族や加害者とその関係者へのメールなどを作成するサポートも必要と考えます。

以下に、いくつかの事例とともに、このようなCPTSDへの統合的心理療法のあり方を検討していきたいと思います。

(以下、省略)表10-4参照

2024年

8月

17日

土

心理療法統合の手引き第9章「カップルや家族への統合的セラピー」

第9章 カップルや家族への統合的セラピー-統合的セラピストの本領が発揮される場面-

1.カップルや夫婦関係を扱う–統合的セラピストの活躍の場として

ここまで読んでくださった読者なら、もうかなり統合的心理療法の実際に詳しくなっているでしょう。そして、少し「自分にもできるのではないか」という気持ちを抱き始めてくださっているといいのですが、いかがでしょうか?

また、できるだけClのお役に立とうとしているThなら、Clが家族の問題を抱えていて、その問題の効果的な解決のためには、実際に家族に会った方が早くて効果的と思ったことはないでしょうか。あるいはClから「本当は、家族にも会ってほしい」と言われたことがあるのではないでしょうか。

もちろんClの内的な家族イメージや対象関係こそが問題で、あくまでもその内的な家族イメージを対象化して取り組むというのが、個人心理療法の基本的な考え方です。けれども、現実に家族間でのコミュニケーションの食い違いや、相互的なトラブルが起こっている場合、あるいはそのトラブルがさらに拡大していくという悪循環をできるだけ傷が浅いうちに何とかしようとするならば、個人セラピーにこだわらずに、必要に応じてカップル・セラピーや夫婦面接・家族面接を取り入れたり、そちらに切り替えたり、あるいは個人セラピーと家族面接を並行して適宜実施するというのも統合的な心理療法の一つです(中釜,2010)

とくに中釜(2010)は家族療法と個人療法の統合という文脈において「個人療法が耕した土壌に、機会をとらえて家族療法的視点・実践を組み入れるやり方の方が、家族メンバーからの抵抗も少なく、援助者にとっても他のパラダイムとの相性がよいといった理由から実質的だという印象を深めている」としています。そして、その際に重要なのは「多方向への肩入れ」(multidirected partiality:Bozormenyi-Nagy,1973)と「対等性」であるとしています。

このような考え方の背景にあるのは、「多様性を受け入れる姿勢」と「民主的な姿勢」だと思われます。これはまさに統合的心理療法の思想的背景と同じであると言っていいでしょう。その意味で統合的Thとカップル・夫婦・家族セラピーは相性がいいと言えますし、統合的Thこそこのようなある意味で柔軟で多様な対応を必要とするセラピーをより良く実践できるとも言えるのです。

カップル・夫婦・家族には、愛情(アタッチメントと言い換えてもいいかもしれません)の問題だけでなく、パーソナリティや発達特性、それぞれが引き継いできた文化、ジェンダーの問題、パワーバランス、そして経済、さらには住環境や職場の問題も関係してきます。これらに対応するためには、やはり単一理論では不十分で、複数の視点と技法を持った統合的Thこそがより良く実践できる可能性を持っていると考えられるのです。

2.カップル・夫婦・家族に対応する際の統合的目標設定

カップル・夫婦・家族には、様々な様態があり、そこに生じている問題も多様です。社会・経済的問題や暴力の問題、さらにはメンバーの誰かが依存症になっていたり、あるいはお互いが共依存になっている場合もあります。さらには、お互いの持っている文化やスタイルに対する無理解や不寛容から問題が生じている場合や、愛情表現がうまくできていない問題等々様々です。

これまでに紹介されてきたカップル・夫婦・家族のセラピーの文献では、家族理解のための視点としては社会や職場の問題から個人の内面の問題までを考える統合的な視点はあっても、介入そのものはあまり統合的に語られることがありませんでした。ですので、本章では介入も含めた統合的な視点を紹介したいと思います。また、この章で扱うカップルには、近年増加しつつある同性同士のカップルも含まれていることを追記しておきます。

図9‐1と表8-1に、統合的な介入を含めたカップル・夫婦・家族の段階的な目標を例示しました。

表8-1 カップル・夫婦・家族に対応する場合の統合的目標設定

|

各段階の目標 |

内容 |

注意点 |

|

① グランド・ルール (大前提としての基本ルール) |

暴力禁止(性的・精神的・経済的虐待を含む)、相手を無視しない。合意のない借金や浮気はすぐにやめる。 |

「怒鳴る」はもちろん、「問い詰める」「長時間(長文)の説教」も暴力であることを認識する。大事な瞬間や長期間にわたる無視をしない。 |

|

② 人間として望ましい態度とコミュニケーション |

相手の話を傾聴する・侮蔑的態度を取らない。アサーティブな関係を持つ。「責める」「問い詰める」のではなく肯定的な愛情表現をめざす。 |

本人は自覚できていない場合も多いので、LINEの記録や録音データなども積極的に直接参照する |

|

③ お互いの文化やパーソナリティの違い(多様性)を認識して受け入れたコミュニケーション |

カップル・夫婦・家族であっても異文化や性格・生きるスタイルの違いがあることを認識して受け入れる。 |

相手との「密着」的な関係を望むのか、「適度な距離」を望むのか。「効率性」を重んじるのか「親密性」を重んじるのか等々の違い。 |

|

④ 現代人としての民主的態度 |

年齢・性別に関係なく対等な関係の中で、お互いの責任を果たす。 |

現代社会に共通の価値観として、さらに健全なアタッチメントの形成のためにThから提案すべき価値観。 |

|

⑤ 率直な愛情表現と感情の共有 |

お互いへの愛情や共感を言語・非言語の両方で表現する |

「恥じらいを抱えつつも、いかに愛情と共感を表現できるかのチャレンジ」ととらえ、「今ここで」表現してもらう。 |

|

⑥ 円満な別離もあり得る |

お互いに納得した形での別居・別離も選択肢の一つであることを考慮する |

①~⑤のすべてを試みたうえで、それらがうまく行かない場合は別離もありうることを前提とする。 |

Thは基本的には「傾聴」と、それぞれの発言の真意を相手に伝わりやすい言葉に置き換える「通訳」に徹しながらも、その背景としてそのカップル・夫婦・家族が上記のどの段階にあるかというアセスメントと、その段階ごとの目標を当事者たちと共有する必要があると筆者は考えています。つまり、上の表のようにアセスメントと必要性に応じて①からスタートして、⑤に到達できれば、理想的な終結、そして場合によっては⑥という形の終結もあり得ると考えています。

すなわち、カップル・夫婦・家族カウンセリングにおいては、すでに述べた「多様性を受け入れる姿勢」と「民主的な姿勢」以前に、暴力の問題や性的・精神的・経済的虐待があったなら、それを指摘してやめてもらうなどの①のグランド・ルール(基本的ルール)の確認が必要となります。ここには、「ここぞという大事な瞬間に相手を無視しない」「長期間にわたる無視も(DV)虐待である」、さらには「合意のない借金や浮気はすぐにやめる」というルールも入れていいと考えます。これらをセラピーの初期にしっかりと確認し、努力目標として合意を得る必要があります。

欧米ではカップルや家族に非合意的な暴力が存在することが発覚した場合、セラピーを実施すべきではなく、関係者の安全確保が最優先にされるべきであるとされています(Payne,2022)。けれども当事者の意識も含めて関係各機関の整備が十分であると言えない我が国においては、「それは暴力ですよ」「そういうときは警察を呼びましょう」などの強めのガイダンスを含めて、セラピーの出発点として、そこから取り組みを始めるのが望ましい場合も多くあります。

また、②の人間としての望ましい態度をメンバー全てに求めるなどの、基本的価値観や倫理観の提供という大切な業務があります。多くの場合、これらが守られていない関係性にある当事者はその問題性を認識できていない場合もあるので、Thは注意深くそのような事実がないかどうかを探索する必要があります。近年では、スマートフォン等での録音・録画やテキストメッセージを直接見せてもらって指摘すると、効果的な場面が増えています。

以上のような基本的ルールがすでに守られている場合や、セラピーを通じて守れるようになったら、③の多様性を認識して受け入れる姿勢、④の民主的な態度、⑤の愛情表現と感情の共有などの課題が大切となってきます。欧米の文献で主に紹介されているカップル・セラピーは、この⑤の段階の取り組みについて、ていねいに解説されていると考えると納得のできるものが多いと言えます。そして、まさにこの⑤の段階の取り組みこそ時に感動的でTh冥利に尽きるものではありますが、Clの利益を優先して考えれば、それ以外の段階もとても重要なものとなります。

また①~④がスムーズに越えられるカップルは、その段階ですでに⑤に取り組んでいる場合が多く、すでに主訴が解消している場合もあります。反対に①~④はできるようになったけれども、セラピーでそれができるようになる前のそれ以前の状態の期間が長すぎて、心が冷えてしまっていて、⑤になかなか取り掛かれないというご夫婦もあります。

さらには、欧米のカップル・セラピーでは原則とされやすい「関係解消を望んでいる場合には実施しない」という点(三田村,2023)は、他に適切な相談場所があまりないという意味で日本の現状には合っていないと思われるので、⑥の「関係解消」もあり得るという前提も持っていたいと考えています。

このような①~⑥を達成するためには、それぞれの段階でThからの十分な心理教育やアサーショントレーニング、さらにはThの前でロールプレイをしてもらう、合言葉やキーワードを提供したり、そのカップル・家族に最適な合言葉をその場で一緒に作ったりなど、まさに統合的な取り組みを通じて関わっていくことが大切となります。しかも、対等性や民主的な態度、愛情表現など、日本人にはこれまでの世代にロールモデルがなかった場合が多く、具体的に例示して心理教育する必要があるというのを痛感している筆者は、以下に述べるような合言葉やキーワードなどを多用するセラピーを実践しています。

4.喧嘩の絶えないカップル・夫婦への合言葉「肘と手(ひじとて)守れ」

日本には、たとえば料理の味付けの基本を「さしすせそ」という頭文字で表したり、健康的な和食の食材を「まごわやさしい」という頭文字で覚えやすくしたりする習慣があります。そこで、筆者も良好なカップル・夫婦関係のために目指すべき言葉を頭文字で表してみました(覚えやすさのために、身体にまつわる言葉にしてみました)。

まずは喧嘩や諍いの絶えない、そしてそこから場合によっては暴言や暴力、睡眠不足などの悪循環が生じてしまっているカップル・夫婦に「肘と手(ひじとて)守れ」をお伝えしています。

この「肘と手(ひじとて)守れ」は(喧嘩の時には)「ひとりの時間を持つ(持たせてあげる)」「自分を責めない」、「(相手を)問い詰めない」「敵視しない(相手を敵だと思わない)を守れ、のそれぞれの頭文字です。喧嘩の時には最低限これを守れば、さらなる悪循環を避けることができて、二次被害を防ぐことができます。そして、うまくすれば建設的な「対話」に持っていくこともできます。

この秘訣は心理学的に言えば「自分自身と相手との両方に対して適切な心理的な距離を確保する」ということです。つまりは「親密性の課題」「親密な関係の中での適切な距離」の課題です。この適切な心理的距離は、健全な幼少期~青年期を通じて自然に身につくものなのですが、不適切養育やいじめられ経験・被虐待経験などにより、これを学ぶ機会が阻害された場合は、意図的に学ぶ必要があります。

Clカップルが、上記のような建設的な喧嘩と対話が経験できたら、それを継続させるための指導をさらにしていく必要があります。その際の具体的な方法として有効なのが次に解説する「Loveの会話とDESC法」です。

Loveの会話とDESC法

LOVEの会話とは、親密な対話の基本として、以下の4つの態度の頭文字を取ったものです。

Listen・・・心を込めて相手の話を傾聴する

Open・・・先入観のない心と頭で真摯に向き合う

Validate・・・お互いの話を正当だと認め、受け入れる

Express・・・自分の考えや気持ちを穏やかに、簡潔に、ゆっくりと表現する

『カップルのための感情焦点化療法』(金剛出版、2021)の中で紹介されているものです。まずは相手の話を傾聴する(Listen)は必須です。そして、さらに傾聴して終わりではなく、かといってすぐに反論したり解決策を伝えたりするのでもなく、Openな態度つまり広い心で「なるほど、そういうことなんだね」「そう思っているんだね」などと、まずは受け止めます。これは単に受け止めるだけではなく「先入観なく新鮮な気持ちで受け入れる」という態度が大事です。

次がValidateです。このValidateとは、「(妥当なものとして)承認する」「是認する」という言葉です。砕いていえば「認める」です。要するに相手の発言を認めるというのが、このValidateです。ただし、これは形だけの承認ではなく、「たとえ違う意見、違う立場、あるいは腹の立つような発言であっても、まずは心から認める」というものです。

そして、最後がExpress表現するです。これは「自分の考えや気持ちを穏やかに、簡潔に、ゆっくりと表現する」というものです。どんなに大切な気持ちでも、あるいは相手を思いやっている気持ちであっても、怒った顔で長々と話したら伝わりません。穏やかに、そしてできたら簡潔に、さらにゆっくりと言葉にしないと相手には伝わらないものです。まして、「言わなくてもわかって欲しい」「こんなことくらいわかって当然」というのは、この多様化した現代ではもう通用しません。

これら4つの態度の頭文字を取ったものが「LOVEの会話」です。

親密な関係における対話は、この4つが基本となるので、これがうまくいっていないカップル・夫婦・家族には、上記のように具体的に心理教育する必要があります。おそらく、仲良く楽しくできている時には、自然にこれらの4つが満たされているカップル・夫婦・家族も多いでしょう。けれども、親密な関係であればこそ、安心して本音が出てきます。雰囲気が少し険悪になったときや、お互いの考えや感じ方の違いが明らかになったときにも、お互いに本音を出し合いながらも、この4つの態度が実践できるかどうかがとても大切な秘訣となります。

アサーションとは

親密な関係における自己表現で大切な考え方が、アサーションです。

このアサーションとは「自他を尊重した自己表現」と訳されるもので、「攻撃的・感情的な主張」でも、「主張しない」でもなく、自分のことも相手のことも大切にした自己表現のことです。このアサーションは力動系や洞察志向セラピーの人たちには、ほぼ完全に無視されている概念ですが、「全ての人には、自己表現する権利がある」という人の尊厳を大切にした思想でもありスキルでもあるところに、この概念の重要性があり、それは現代社会においては普遍的なものだと言っていいでしょう。さらに小児期に逆境体験を持つ人や家族病理を抱えている人には、このアサーションの発想は著しく欠けていることが多く、今後もますます重要となる概念だと言えます。

アサーションの具体的なスキルとしては、「相手の意見を聞く」「相手に意見を伝える」「双方の意見を検討したのち具体的なアクションを起こす」という3つのステップが基本です。この中には言語的なアサーションと非言語的なアサーションの両方があります。

言語的なアサーション

言語的なアサーションとは、文字通り「意味のある言葉によって相手に働きかける」ことを指します。言語的なコミュニケーションでは、発する言葉の意味以上に重要になるのが、「どういう文脈でその言葉を発するか」です。いわば自己主張するための文脈を整備するスキルだと言えるでしょう。例えば、「今少しいいかな?」「少しお話があるんだけれど」「この前もお話しした◯◯についてなんだけれど」というように、きちんとした前置きで、まずは文脈を整備することで、相手にも心の準備ができて、対話がしやすくなります。

この時に「そんなことをすると急に雰囲気が険しくなる」と心配するClもいます。けれども、こういった文脈つくりなしに別の形で伝えようとしたり、不満をため込むことの方が長期的には悪影響だということを理解してもらう必要があります。

非言語的なアサーション

非言語的なコミュニケーションには、頷きや表情など視覚に訴えるものと、声色や声量そして相槌やオウム返しなどの聴覚に訴えるものがあります。例えば、謝罪や愛の言葉を伝える時に足を組んでいたり、テーブルをコンコンと叩きながらする人はいないと思います。そのように、自分の気持ちが誤解されないように配慮するのが、この非言語的なアサーションのエッセンスです。

非言語的なアサーションで注意したいのは、感情のコントロールです。いくら言語的なアサーションが上手であっても、仕草や表情と言葉が一致しなければ、相手に不快感を与える恐れがあります。例えば「私は怒ってないよ」と言いながら相手を問い詰める口調だったりすると通したい要求も通らなくなることが多いなどがその好例でしょう。

アサーションスキルのアップに欠かせないDESC法

アサーションスキルを体系的にまとめた理論として、DESC法というものがあります。これはアサーションのプロセスを以下の4つのステップに分解したものです。

D:Describe(描写する)・・・客観的に状況・事実を伝える

E:Express(表現する)・・・自分の意見や感情を表現する

S:Specify(提案する)・・・相手に求めているものを言葉で伝える

C:Consequences/Choose(結果/最終選択を伝える)・・・提案したものの実行/不実行による結果を伝える

アサーションとは「自己主張」の能力であり、同時に他者を尊重することが求められるスキルでもあります。他者を尊重するというのは感情的な信頼もそうですが「合理的に話を進める」ことも大切な要素となります。このDESC法とは、まさに合理的解決のための道筋を整備する方法だと考えられます。

実際のセラピーの中では以下のような「相手が最近何度か待ち合わせに遅刻したケース」を例示して、それをその二人に会ったシチュエーションにしてロールプレイをしてもらうこともあります。

具体例

A「このところ何回か待ち合わせに遅刻してるけど(D:描写する)、どうしたの?」

B「ごめんごめん、寝坊しちゃって」

A「遅刻が続くと心配になるし、後ろの予定にも響くからちょっと困る(E:表現する)」

B「気をつけるよ」

A「ちょっとスケジュールに無理があるかな?もう少し、遅い時間に待ち合わせする?(S:提案する)。そうすれば、私も別の用事をしてから来ればいいし、前もってわかっていれば後ろの予定もずらせるかもだし(C:結果を伝える)」

B「わかった、次からそうするよ」

この会話のポイントは、具体的に何をすればいいかをはっきりさせているところです。「何が起こり」「どう問題が生じ」「どうすれば解消され」「それでどのようになるのか」に具体性を持たせることで、相手に理解や納得を促すことができます。

5.愛情表現が苦手な日本のカップル・夫婦・家族への合言葉

表8-1の③~⑤の段階、すなわち暴力・暴言や頻回の諍いはない(なくなった)けれど、民主的な態度と多様性を重んじる態度、そして積極的な愛情表現は、具体的に見聞きしてこなかったのでどうしていいかわからないという人たちが、日本にたくさんいます。わかりやすい例をあげるとすれば「飯、風呂、寝る!」しか言わない、一時代前のお父さんがそれです。家族のメンバーの誰かがこのような態度を日常的にとると、他のメンバーも自然と愛情表現の少ない態度となっていってしまいがちです。そのようなカップル・夫婦・家族には、以下の合言葉をお伝えして、実行していただくようにしています。

あごうたオッケー!(カップル平常時の合言葉)

「あごうたオッケー!」とは、「ありがとう」「ごめんなさい」「嬉しい」「助かってる」という発言、そして「約束したことはたとえ嫌でも『オッケー!』と言って実行する」ための合言葉です。これを提案して、すぐに実行できるご夫婦・カップルは短期間で必ずいい関係を作れています。そしてこの「あごうたオッケー!」は、男女がともに、同じ頻度で使うことをお勧めするものです。

長年の臨床経験から、離婚までは考えていなくても関係がギクシャクしているカップルは、例外なく「ありがとう」「ごめんなさい」を日常的に言っておらず、さらにチャーミングさが無くなっているという特徴がありました。ただ、このチャーミングさというのは、なかなか説明が難しく、アドバイスも抽象的になりがちでした。そこで思いついたのが「うれしい!」「助かってる(あるいは「たすかる!」)、そして「オッケー!」です。

「ありがとう」「ごめんなさい」は、心から言う必要があり、嘘っぽくなると逆効果です。けれども「うれしい!」「たすかる!」「オッケー!」は、ぎこちなくても少し演技が入っていても大丈夫です。そして、これをやればチャーミングな大人になれます。男女を問わず年齢に関係なくチャーミングでいられたら、やはり素敵な人生だと筆者は思うのです。

実際に女性側からの意見としても、「彼は前もって約束したことや、その時に必要ができて頼んだことを『チッ!』と舌打ちしながらやったり、いかにもイヤイヤそうにやったりする。そんなだったらやってもらわなくていいし、そんな風にやってくれたことに『ありがとう!』って言うのは、絶対にイヤ」という発言がたくさん聞かれます。こういう時、男性の側は「結局やってるんだからいいだろう!」とか「こんなにやってるのに全く感謝されない」と思っています。

ここには表8-1の③に示した「親密性」と「効率性」の価値観の違いがあるのかもしれません。このような価値観の多様性を受け入れることも大切ですが、カップル・夫婦・家族においては、効率性よりも親密性が優先されるべきだとも考えられます。

実際のカップルカウンセリングでは、お二人が同席の場合は「どちらからでもいいから、『あごうたオッケー!』を実行し始めましょう」と提案しますし、どちらかお一人でおいでになった場合は「カウンセリングでこう言われたと言わずに実行しましょう」とアドバイスしたりします。自主的に始めたと思われた方が、効果が倍増するからです。

以下、上記のような心理教育を取り入れたカップルカウンセリングの事例をいくつか紹介します。(事例1.2は、いくつかの事例を合成して細部を変更したものです)

事例1.合言葉を積み上げて、解決していった夫婦問題

夫の妻や娘への暴言を問題として来談されたA夫妻は、お会いしてみると献身的ではあるが勝気な妻と、やや横暴なお坊ちゃん的な夫という組み合わせのご夫婦だった。双方の主張を十分に傾聴したうえで、夫の暴言が発せられる瞬間の特徴を明確化していった。そして「肘と手守れ」と「あごうたオッケー」の合言葉をお伝えした後に、このご夫妻の喧嘩のきっかけとなっている「そんなことを言うならそもそも○○してよね!」と妻が言って喧嘩となる場面に名前を付けられないかと検討した。すぐにはネーミングが難しかったためThが「だったら(そう言うなら)あなたこそ○○してよね!となっているので『だったら星人』というのはどうですか」と提案した。

このネーミングが夫妻によって歓迎されたため、その後数回にわたって、上記の合言葉の実践を確認するセッションを続けた。この合言葉によってお互いに「あ!だったら星人が出た!」と、指摘することで、喧嘩にまでは発展しなくなっていった。また数回目のセッションでは夫の飲酒にまつわる問題が明らかになったため、Thから<それはアルコール使用障害ですよ>とはっきりと伝え、飲み会の頻度と飲酒して帰宅した後の振る舞いについて具体的に話し合った。その後、計10回で夫の暴言を始めとする諸々の問題はなくなり、終結となった。

事例2.お互いのパーソナリティと異文化を認めることで和解していった夫婦

繰り返される深夜までの激論と、ある時期の妻の浮気に苦しんでいたB夫妻はThの前では、はじめは理知的ながらしだいに興奮すると言い合いになってしまうというセッションになっていた。Thはまずは、多方向への肩入れとして、それぞれの主張を十分に傾聴しながら、お互いの主張の本意を通訳するような形で整理していった。

二人のパーソナリティの違いとして、夫は論理一貫性と予定通りの行動を好むのに対して、妻はその時その時の気持ちを大切にして、言動に一貫性はないものの語り口も関係性も心を込めたものであることを大切としていた。このような二人の大きな違いは「一貫性を求める夫と、その時々の気持ちを大切にするがゆえに気分が変わりやすい妻」というパーソナリティの違いでもあり、語りの大きな違いとしては「ビジネストークと親密トーク」の違いであることを指摘した。

この指摘に納得したご夫妻は、その後「お互いの違い」を意識してもらいながらのカップル・セラピーを継続し、6回のセッションで終結した。

事例3.本当の意味での心の触れ合いができて円満離婚できた夫婦

・・・以下略(書籍には、逐語とともに掲載しています)

カウンセリングの基本「今、ここで触れ合う」

※今回の記事は2015年の「臨床心理学特集号-カウンセリング・テクニック」(金剛出版)に掲載されたものの元原稿に加筆修正したものです。

-カウンセリングのベーシックテクニック6

[理解]触れあう=「今ここ」での関係

(大妻女子大学/成城カウンセリングオフィス)福島哲夫

Ⅰ はじめに

カウンセリングでクライエント(以下Cl)とセラピスト(以下Th)が触れあうということについて、わかりやすく説明するのはとても難しい。色々なレベルの触れあいがあり、さらにどのように触れあうと、Clがどのように感じるのかが予測も効果もなかなか分かりにくいことが多いからだ。

ここで、カウンセリングにおける出会いと触れあいを、イヌ(Th)とネコ(Cl)の出会いにたとえてみたい。街角で初めて出会ったイヌとネコを想像してみよう。あるいはもっと正確なたとえにするとしたら「一見、優しそうな表情をしたイヌの所に、元気のなさそうなネコが来て、ちょっと様子をうかがう」とした方がいいかもしれない。ネコは見るからに弱っているかもしれないし、見たところ普通だけれども目だけがおびえていて、逃げ足は速いかもしれない。あるいは意外にも喧嘩っ早いトラブルネコで、簡単には触れあわせてもらえないかもしれない。反対に一度気を許すととんでもない甘えん坊の「かまってちゃん」ネコかもしれない。

一方、イヌの方は例外なく初めは一見優しそうにしているだろう。でも、実はがっちりと飼い主や組織に管理されている、まさに「○○のイヌ」かもしれない。さらには飼い主や師の教えにものすごく忠実な「忠犬」で、全ての活動は「教えを守るため」あるいは「教えの正しさを証明するため」だけにされているかもしれない。そして、ひそかに(名誉や権力)に飢えているかもしれない。反対に飼い主や世の中に強い反感を持っているかもしれない。もっと多いのは「世の中のかわいそうなネコを救うことに全身全霊を尽くしている」という、いわゆるヒロイックなお助け犬かもしれない。

このようなさまざまな個性を秘めたネコに対して、別の意味で様々な個性をもったイヌが、どのようにしたらしっかりと役に立てるのだろうか。一筋縄ではいかないけれど、それでも何らかの形で、触れあって、何らかの形で働きかけないといけないだろう。触れあうことに慎重になることは何よりも大切だけれど、慎重にやりすぎて、ネコが失望して路地裏や野山に去っていっては役に立てない。そのネコが捨てネコなのか迷いネコなのか、あるいはいじめられネコなのかによっても、必要とされる対応が全く違う。

以上、かなり突飛なたとえだったかもしなれいが、カウンセリングにおけるClとThの出会いと触れあいを考えるときに、主訴や相談内容とは別に、様々な要因が絡んでいることをまずは意識しておきたい。そして、このような様々な要因のうちのCl側のそれは、始めから明らかな場合も多いが、Th側のそれは、Th自身にもよくわかっていないまま巧妙に覆い隠されつつ、それでも数回会ううちに、2人の関係に多大な影響をもたらし始めるのである。

Ⅱ 「今ここで」触れあうとは-ロジャース・精神分析・ユング・認知行動療法-

カウンセリングにおいてThとClが心理的に触れあうとは、どういうことだろうか。ロジャース,C.R.による、「治療過程が生じる条件」としてあげられている6条件のうちの第1条件が、まさにこの触れあいに関するものである。それは「二人の人が心理的な接触をもっていること」とされている。そして、第2条件以下は、例の主要3条件とそれがClに伝っていることなどが続く。

しかしその一方で、精神分析においては「Clの欲求を満たしてはいけない」として、Clの触れあい欲求や不安低減欲求をある程度でも満たすような治療法を「支持的療法」として、下に見る傾向がある。でありながら、やや古い研究ではあるが、精神分析的精神療法で顕著な改善を示したのは、全て支持的な精神療法だったとの報告もある(生田、1996)。

ユング派においては、箱庭療法を分析心理学の技法として導入したカルフ,D.の「自由で保護された空間の中での、母子一体感にも似た」という言葉からも、十分に触れあいを重んじていることがうかがえる。ユング自身の著作に当たれば、とくに『分析心理学』や『転移の心理学』の中で、ClとThの無意識的な触れあいである「神秘的関与」による両者の変容が、その危険性への十分な注意喚起とともに述べられている。

認知行動療法(CBT)においては、触れあうことはとくに述べられていないが、「ホットな認知を扱う」として、感情を伴った認知を喚起する場合がある。おそらくこのような認知を取り扱う際には何らかの触れあいが生じているに違いないと思われるが、あまり正面から「触れあい」として取り上げられることはない。

筆者の基本的な姿勢は、統合的心理療法を探るというものである。このような技法も態度もClに合わせてカスタマイズするという考え方から、この項の結論を述べてしまえば『Clに応じて、最適な形で触れあうことをめざす』ということになる。それは単にクラエントの求めに応じるわけでも、Clに同調するわけでもない。あくまでも「その個々のClに最適な」触れあいをめざすのである。

そんなことがいったい可能なのだろうか。不可能である。けれども、不可能と知りつつめざすことが、不可能だからめざさないよりもはるかに質の高いものになると考えている。では、何をよりどころに最適な形を推測するのかは、この項の後半で述べることにする。

Ⅲ 各学派での「触れあい」方

来談者中心療法における「触れあい」は、Thの「うなずき」「相づち」から始まって、Thの共感と「無条件の肯定的関心」によって、すでにある程度成立する。さらにThの純粋性に由来する「Thの自己開示」によってなされることが多い。

また、精神分析技法における「今ここhere and now」では、主にClがこれまでの人生で繰り返してきたパターンをThとの間でも繰り返していることを、Thへの転移を指摘することも含めて、まさにその瞬間に指摘する技法である。その意味では直面化などの解釈技法の中心となるものであるので、詳しくはこの特集の「解釈」の項に譲りたい。この解釈技法であっても、自我心理学的な精神分析における「解釈の投与」から、サリバン,H. に代表される対人関係学派やウィニコットやビオンに代表される対象関係論、さらにはKohutの自己心理学派のかなりソフトな「言葉による触れあい」と言ってもよさそうな解釈の伝え方まで、かなり幅があると言える。

さらに近年確立されつつある、統合的な心理療法のいくつかの中でも、触れあいは様々な言葉で重視されている。感情焦点化療法(EFT: Greenberg)では、まさに感情に焦点化していくために、「空の椅子」や「二つの椅子」の技法を使いながら、ThがリードしつつClのこれまで封印されてきた感情にまで触れていく。この際にThが共感的に肯定すること(empathic affirmations)や共感的に探索すること(empathic exploration)が重要視されている。また、精神力動的なアプローチから発展した短期力動療法の一つである加速化体験療法(AEDP: Fosha, 2000)では,面接の場の安全性を確保するために,Clを積極的に肯定すること(affirmation)を重視しながら、トラウマティックな感情に対して「そこに私(Th)といっしょに留まって!」と伝えて、十分に触れていくことで変容を促進する。さらに弁証法的行動療法(DBT: Linehan,1993)では、Validation(承認)やCheerleading(はげまし)によってClの問題行動を「これまでの経緯からすれば妥当なもの」と認めつつ、新しい行動を応援するという形で触れあっていく。

おそらくシステムズアプローチやその他のブリーフセラピーにおけるリフレーミングやエンパワメント(どちらも本特集の別項を参照)も、結局は触れあいながら行っているという点では触れあい技法でもある。

Ⅳ verbalな触れあいとnon-verbalな触れあい

-「アイコンタクト」「うなずき」「相づち」「沈黙」「声のトーン」「笑い」-

これまで論じた理論や概念を抜きにしても、ThとClが会った瞬間から、すでに視線で触れあいが始まり、Clが話し始めれば「うなずき」「相づち」の形で触れあいが進んでいく。さらに沈黙にどう対応するか、声の大きさや話すスピードによっても、触れあっているかどうかの差は截然とする。そしてそれらがうまく進んでいった後に自然な「微笑み」や「笑い」にまで到達できれば、かなり触れあえているかもしれない。これらは全て基本的にはClのスタイルに合わせるべきである。アイコンタクトは「じっと見つめてくるClには、こちらもじっと見つめて」いく。反対に目を逸らしがちなClには、Thも見つめすぎないように」することが大切である。そして「ヒソヒソ話」には「ヒソヒソ話」で応じることで、静かだが劇的な触れあいが生じることもある。

もちろん、描画や箱庭による触れあいや、時によっては筆談も、例外的には動作療法のような身体的な触れあいもある。いずれにしてもnon-verbalな触れあいは、とてもインパクトも影響力も大きいのにThの側は、定型化して慣れっこになっていたり無神経になっていたりする場合がある。時々、自分の面接を録音・録画して、自己チェックや仲間同士のチェックを受けるとこのような歪みが修正できる可能性があるので、お勧めする。

Ⅴ 添った触れあいとズラした触れあい

とくにnon-verbalな触れあいは、触れあっていればいいというものではないし、「Clにぴったり添った触れあいができていればいい」ということでもない。例えば、いつもとても明るく元気よく話すClにこちらも合わせて、明るく元気よく話し続けて「先生、能天気なんですね」と言われたことがある。反対に、Clに合わせて暗く沈黙がちに対応していて「そんな暗い顔しないでください」と言われてしまったこともある。どちらの例も、このように言われること自体は悪くないし、こう言い合える関係があるということは、関係作りに成功していると言える。しかし、このように言えずに不満を募らせていって、関係が修復不能にまでなる場合もある。

声のトーン、話す速度、目線、沈黙、笑い等々のすべてに関して、Clのそれに合わせつつも「合わせ過ぎない」という「意図的なずらし」も必要なのである。速くて大きなしゃべり方には、それとかけ離れない程度のゆっくりめの中くらいの声で応じる。表面的な語りには、それよりもやや深めた内容で返すなどの意図的なズラシである。同様に、あまりにも沈んだ沈黙がちのClには、それよりもやや明るめの声で、少しThの方が言葉を多めにする場合も必要だと思う。笑いに関しては、ここで短く論じるのはとても難しいが、基本的にはClの笑いについていくべきであるが、「ごまかし」でない笑いが自然に起こるようなセッションは、これこそまさに触れあいの極意と言えるだろう。

Ⅵ 触れあうこと、それはパンドラの箱を開けるのに似たリスクを含む

ここまで述べてきたが、「触れあい」がリスクをはらんだものだということを強調しておかなくてはいけない。自己開示も「今ここで」の解釈・直面化も、non-verbalなものも、すべて下手にやったらClを傷つけたり、セラピー関係を修復不能なまでに損なうことがありうる。

けれども、この「触れあうこと」なしには本当の変化が生じることが難しいケースが多いのも事実である。ある女性専門職のClは、30回近いセッションを経た後にThの対応のズレに対して、Thの促しに応じてかなり厳しいTh批判を繰り広げ、その後に初めてThへの信頼感がもて、自己愛人格傾向が弱まって行った。これも、通常ならば「何もしない」はずの所で、Thがあえて触れあっていったからこそ起こった怒りであり、厳しい批判であった。

このように、触れあうことはそれまでClが固く閉ざしていた心の中の「パンドラの箱」を開けることにつながり、そこには激しい怒りや深い悲しみ、雪女のような触れるものすべてを凍てつかせる恨みが秘められているかもしれない。しかし、これを開けなければ変容が訪れないなら、慎重に意図的に開いていくしかないのである。

Ⅶ どのようなClにどのように触れあって行くのか

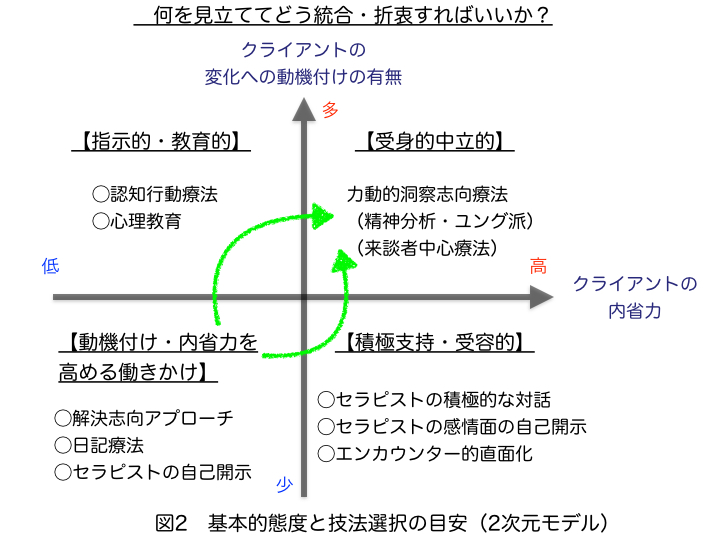

では、本項の本題ともいうべき「どのようなClにどのように触れあっていけばいいのか」について、簡単に解説したい。福島(2006、2011)においては、Clの内省力と変化への動機づけを簡単な質問でアセスメントして、それに応じて大まかに4種類の態度と技法を調整すべきであるとした。

ここにごく簡単にまとめれば、内省力と動機づけのともに高いClには、受身的中立的な態度で、まさにこれまでの教科書にあるような来談者中心的あるいは精神分析的な触れあいから、洞察を促すような態度がよい。しかし、動機づけが高くとも内省力の乏しいClには、Thがリードしつつ触れあいつつ、心理教育を中心とした関わりが必要である。さらに内省力が高くとも変化への動機づけが低い場合には、Thは積極的に感情面に触れたり、Th自身の感情をある程度開示したり、「肯定的介入」でClと触れあったりしないと変化が生じない。最後に動機づけと内省力のともに低い場合には、触れあい自体が難しいが、Thの肯定的な触れあいや、時にはTh自身の失敗談や挫折体験をすら含んだ「体験の自己開示」が有効な場合もある。本特集の別項「ミラクルクエスチョン」や「リフレーミング」が特に有効なのも、この領域のClである。(図2.参照)

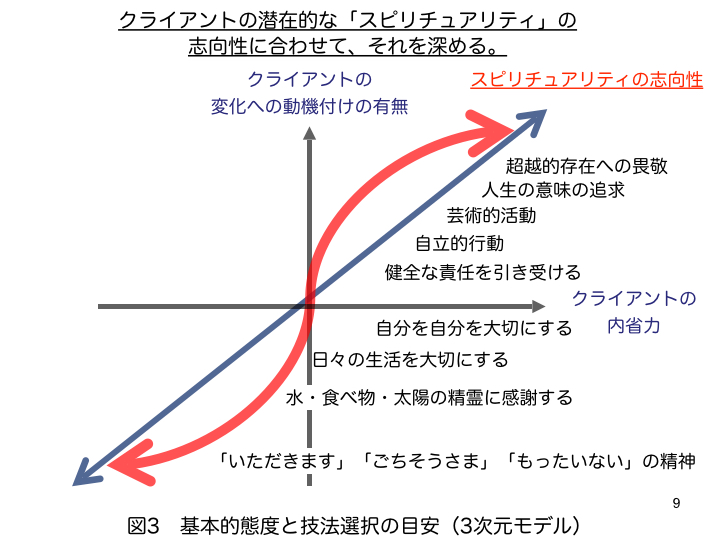

福島の統合モデルでは、これら以外にClのスピリチュアルな次元にも、響きあう領域で深めていくということも含まれている(図3.参照)が、詳しくは上記の論文や著書を参照していただきたい。

Ⅷ 今後の展開

筆者は、ここ数年、これまで述べてきたような「触れあい」に関して、シンプルに「ClとThの心理的距離」という視点からとらえられないかを試みている。2つのスケールを、カウンセリング・ロールプレイや試行カウンセリング、さらにはカウンセリング実験の評定軸として用いて、ある程度の有効性が確認できている(樽澤・福島2015)。少なくともTh側がこのようなスケールを頭に入れて、「今ここで」の関係性への感覚を研ぎ澄ますことが何より重要と思われる。

さらにMallinckrodt,B. et al.(2014)によって試みられているような、理想的な「治療的距離」とClのアタッチメント・スタイルとの関連を探ることによって、Clごとに異なる理想的な触れあいを提供する際の指標となるのではないかと考えている。Mallinckrodt,B. et al.によれば、治療前に回避的なアタッチメント・スタイルを示したClはThの関わりを「近すぎる」ものとして知覚し、反対に治療前に不安を感じていたClはThの関わりを「遠すぎる」と知覚していたという。さらに、治療の進展によって回避的だったClはThに対して関わりをもつようになり、反対に治療前に不安の高かったClは、期待に反して治療後も自律性が高まっていなかったとしている。

この研究はまだまだ試論の段階であり、Clのアタッチメント・スタイルや治療的距離をどのように測定するかという方法上の問題もあるが、「個々のClに最適な触れあいを探る」という点では、可能性に満ちた研究だと言える。

いずれにしても、触れあい方に唯一正しい定式化された解はない。何らかの指標を持ちながら、その瞬間瞬間に最適なものを選び取っていくしかない。その意味で、「探究する姿勢」が欠かせないということを強調して、この項を終わりたい。

文献

Bion,W.R.(1970). Attention and Interpretation. Tavistock, London. Maresfield Reprints, London, 1984

Fosha, D. (2000). Transforming power of affect: A model of accelerated change. New York: Basic Books.

福島哲夫(2006)心理臨床学の基礎としての折衷・統合的心理療法-基本的態度の微調整と技法選択に関する試論-.大妻女子大学人間関係学部紀要,8,49‐61.

福島哲夫(2011) 心理療法の3次元統合モデルの提唱−より少ない抵抗と、より大きな効果を求めて−日

本サイコセラピー学会雑誌 第12巻第1号 51-59

Greenberg LS, Rice LN, & Elliott R(1993):Facilitating Emotional Change : The Moment-by-Moment Process. New York: The Guilford Press. 岩壁茂(訳)(2006):感情に働きかける面接技法-心理療法の統合的アプローチ- 誠信書房

生田憲正(1996)精神分析および精神分析的精神療法の実証研究(その1)-メニンガー財団精神療法研究プロジェクト-精神分析研究 第40巻、1-9.

カルフ,D.(1999)カルフ箱庭療法[新版](山中康裕監訳) 誠信書房

Mallinckrodt,B. ,Choi,G.,& Daly,K.D.(2014) Pilot test of measure to assess therapeutic distance and association with client attachment and corrective experience in therapy. Psychotherapy Research,

Linehan MM(1993):Skills training manual for treating borderlines personality disorder. New York: Guilford Press.

樽澤百合・福島哲夫(2015)カウンセリング場面における聴き手の頷き量が話し手に与える影響に関する実験研究-知覚された共感性、快感情、心理的距離に注目して-.日本心理臨床学会第34回秋季大会発表論文集.

2025年

6月

09日

月

新刊本の紹介

個食の時代と子ども・若者の孤独

(本年6月末に久々の単著「プロカウンセラーの人を見る技術」が出版されます。ここでは、その中の1節をにさらに加筆したものを紹介いたします。以下のリンクから立ち読み・予約可能です

内閣府による令和4年の調査によれば、孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人の割合は4.9%、「時々ある」が15.8%、「たまにある」が19.6%でした。これらを合計すると40%を超えている計算になります。そして令和5年の調査と比較しても有意に増加していることが確かめられています。

この調査はインターネットによる2万人を対象としたものですが、本当に孤立している人はこのような調査に答えないかもしれないという意味では、実際はさらに高い割合になっているかもしれません。

さらに別の研究として、岩村暢子氏の『ぼっちな食卓』(中央公論新社、2023年)が注目に値します。氏の20年にわたる追跡調査によると、子どもが小学校・中学校という早い時期から家族そろっての食事にこだわらず、各自が好きなときに好きなものを食べるというスタイルになっていた家庭ほど、10年後、20年後に引きこもりや不登校、無断外泊が多くなる確率が高いとしています。

また、こうした家庭の特徴として「貧困」や「親の多忙さ」「複雑な家庭事情」などは認められず、その多くが「リクエスト食」と言われる子どもが小さいときからリクエストに応じて好きなものだけ食べさせた家庭や、「セルフ食」と言われる自分でコンビニで買わせたり、冷蔵庫の中の好きなものを「レンジでチン」して食べさせた家庭だったとしています。

このように、一見「自由と主体性」を早くから保証した家庭生活の方が、子育て環境としてはかえって望ましいものではなかったのです。

これは一体どういうことでしょうか。

さらにもう一つ興味深い指摘として、石田光規氏の『「人それぞれ」がさみしい』(ちくまプリマ―新書、2022年)があります。本書の中で石田氏は、「人それぞれ」という個人化が進んだ社会において、近隣や勤め先、親戚などの「余計なおせっかい」がなくなり、人が自由を満喫できるようになった反面、対人関係でトラブルになってもそれを修復するシステムが失われたために、若者の中で「友人であっても気を遣って、なかなか深い話ができない」人が年々増加して、結果的に「つながり」が不安定になっていると指摘しています。そして、この「不安定なつながり」を何とかしようとして、気遣いや「感謝」「嬉しい」といったポジティブな感情表現があるしっかりとした「コミュニケーション」を大切にするけれども、結果的には「ふれあい回避」になり、孤独感が高まっている様子を様々なデータから考察しています。

こうした状況を大きな流れの中で考えると、私たちはこの100年ほど、「いかに家族や共同体(村社会など)から解放されて自由になるか」を求めて生きてきたと言えます。故郷から離れて都会に移り住むこと。親の干渉を受けずに結婚相手を決めること。そして家ではそれぞれの部屋を確保して、干渉しすぎないで生活すること。さらにテレビや電話に代表される通信機器は、共有せずに個々人が所有して使うことなど。望むと望まないにかかわらず、私たちは「個別化」の急速な流れに乗っています。

そして家族そのものも、大家族から核家族へ、そして単身家庭の増加へと至ります。その流れの中で食事も、大家族が一室で同時に食べる形から、家族はいてもバラバラな食事に、一人暮らしの人は当然ながら「個食」になりました。このような個別化によって、私たちは自由や効率性などを手に入れてきたことは間違いないでしょう。

けれども、この個別化が「孤独化」をもたらし、さらに個食というスタイルは、少なくとも子どもたちには悪い影響を与えることがわかっています。

心理療法も「個」を重んじるものから「温かさ」と「つながり」を重んじるものに

このような流れを受けて、現代心理療法は「内省を通じて個を確立する」というものから「温かさを大切にして、つながりやアタッチメントの修復を大切にする」というものへと変化しつつあります。

内省を通じて個を確立するためには、カウンセラーからの余分なアドバイスや肯定は要りませんし、距離もやや遠めがいいということが分かります。けれども温かさを大切にして、つながりやアタッチメントの修復をするならば、カウンセラーのできるだけ誠意のあるアドバイスや肯定、近い心理的距離からの介入が必要となってくるわけです。

これは、フロイトもユングも(おそらく森田療法の森田正馬や、内観療法の吉本伊信も)大家族の中で日々暮らしていたことを考えても想像できるところです。そして、ユングが晩年は石ノ塔にこもって一人で生活していたということも、時代の先取りともあるいは、東洋的ともいえるかもしれません。この点に関しては、近い機会にまた別のブログで書いてみたいと思います。

子育てから効率性を排除する

プロカウンセラーとしての私は、時としてこの効率化とコスパ重視の社会に背を向けて、「効率性を排除しましょう」とアドバイスせざるを得ないことがあります。

それは思春期の子どもが、反抗的な態度で非行傾向を示して、夜はなかなか家に帰ってこず、繁華街の路上で長時間を過ごしているといった行動が明らかになったときです。この子たちの言動を細かく見聞きすると、明らかに親の愛情不足を訴えていて、そこから来る孤独感を何とかしようとして非行化していることがわかるのです。

そういうとき、私は親御さんに「できるだけ手間をかけましょう。干渉したりコントロールするのではなく、手間暇をかけるのです」「もし学校のことや勉強のこと、お金のことやその他のことで『どうするのが正解か』迷ったら、『手間暇のかかる方』を選んでください。送り迎えでも、食事でも、塾選びでも何でもかまいません。それが今、愛情を伝える唯一の方法です」と伝えます。

晩ご飯をどうするか迷ったときには、たとえ子どもがコンビニ食を希望しても、わざわざ手作りのご飯を作る方がいいのです。

このアドバイスを親御さんが実践していくと、子どもの非行や外泊はだんだんと減っていきます。もちろん、過干渉で問題が生じていると思われる親御さんには「もうこの年齢なので手放しましょう」(本書の別の章参照)というアドバイスするのですが。

今後も、この個別化の流れはとどめることは難しいかもしれません。けれども、そのような流れの中で、私たちはいかに「孤立と孤独」を避けるシステムや社会を作っていけるのかが問われていると言えるでしょう。

ただし、これ以上子育てに手間をかけろなんて言うと、さらに少子化は進んでしまうかもしれません。その意味では「塾や勉強に手間をかけるのではなく、大人も子どもと一緒に遊ぶ時間を増やしましょう」という提言をしたいと思っています。

以上

2025年

5月

05日

月

「着ぐるみ」的な生き方を強いられている現代人

私たち現代人は「着ぐるみ」的な生き方を強いられていると言えます。

「着ぐるみ的な生き方」とは、現代の若者に代表される傾向として、「ソフトで人当たりのいい」、「平和主義者」として世の中から逸脱せず、「個性的」と言われるような悪目立ちはせず、「いい人」としての生き方を強いられている生き方です。

それはまるでゆるキャラの着ぐるみを着ているような状態で、本当の自分とは別の姿です。そしてその着ぐるみの中はじつはとても暑かったり、暗かったりで、孤独でネガティブになりやすい状態です。着ぐるみはしゃべることを許されず、中でひっそりとつぶやく言葉は、驚くほどネガティブだったりするけれど、それを誰にも言えないので、SNSなどでこっそりつぶやくしかないのです。

そして、この着ぐるみはいろいろと身に着けているものは多いのに(というかだからこそ)、案外不安定で余裕がありません。着ぐるみ同士でうっかり近づきすぎて、ハグしたり支えあおうとしたりすると共倒れにもなりかねません。なので、少し離れたところから両手を精一杯振るしかないのです。つまり、あまり「心から共感」したり「コミット」したりするのは、とても危険なことなのです。そして「みんな人それぞれだし・・・」と思っているのです。このことがさらに着ぐるみさんたちの孤独を深めているのかもしれません。また、この着ぐるみの中で誰にも見えない「傷」を抱えて、それがずっと癒されないままになって痛み続けていることも多いのです。

カウンセラーとしての私は、このような現代人が着させられている(着るしかない)着ぐるみを、まずは着ぐるみそのものとして理解して支援し、さらにその中に入っているのはどのような人なのかを推測しながら、共感的に支援するという営みを続けています。

世の中では実際に近年、着ぐるみやゆるキャラが全国的にとても人気を博していますが、私自身はいつも「中の人」のことが気になってしまいます。とりあえずその場では人気者だったり喜ばれていますが、それはあくまでも「着ぐるみ」が喜ばれているだけです。そして、そのことは着ぐるみを着ている当人が一番強く感じていることなのです。

この「中の人」は、自分でどんな着ぐるみ(時にゆるキャラ)を着ているかはわかっていても、中の人として本当は何を感じているのか、何に苦しんでいるのか、そしてなぜこのような状態になっているのかは、よくわかっていない場合が多いのです。なので、カウンセラーとしては、ご本人の言葉と振る舞いをたよりに、ご本人も気づいていなかった「中の人」を理解して、できるだけ無理なくその人らしさが生かせる形で支援しようとしています。

こういったいわば「できるだけ温かくて共感的な理解」こそが「カウンセラーの分析術」だとも言えます。なぜならそのような「温かくて共感的な分析」こそが、実際の支援としても有効だからなのです。つまり、「温かくて共感的な分析」を通じて、上記の「着ぐるみ」が、だんだんと薄くなって、被り物だけでも外せたり、全身がせいぜい透過性のいい(ゴアテックスの)レインスーツくらいになっていけるのです。

2025年

1月

03日

金

書評「私の治療的面接の世界とスーパーバイズ」(増井武士著)

大学が冬休み中ですので、久しぶりにブログを書きます。

今回は、書評です。

まず、一読しての感想は「自由な人の書いた自由な本だ!」でした。

そしてサブタイトルに「新人間学」とあるように、徹底して「人間的」だということです。

クライエントとの面接室外での交流、セラピストの驚くような自己開示等々。

時には増井先生ご所有のヨットにもクライエントを乗せ、バイジーたちはバリ島の増井先生の別荘で過ごした思い出を語る。

バイジーたちは毎回の増井邸でのSVの際、妻の直子さんによる送迎とお茶とお菓子のもてなしを(おそらく)必ず受け、帰りの直子さん運転の車の中では、様々な話題が弾む。。。

これらの記述を読み、まず思い出したのが1980年代頃の日本の心理臨床シーンである。

当時、大学院生だった私(評者)は第一線のセラピストたちの集まる懇親会で、先生方が「いやー我が家に(Clの)男の子を預かるのは、家に娘がいるとちょっと心配やなー」等々と語り合っていたのを聞き、「はー、そういうもんなんだな。。。」と多少の違和感とともに受け止めていた。

その席では国分康孝先生(1930年生まれ)、東山紘久先生(1942年生まれ)が特に強く同意しておられたのを記憶している。またその場にはおられなかったが河合隼雄先生(1928年生まれ)は、その名著「カウンセリングの実際問題」に不登校の少年を自宅にしばらく預かっていたことがあると書かれている。かように河合先生の世代とそれに続く先達たちは、クライエントとの枠外での接触について積極的だった。

この本の著者の増井氏は河合先生より20歳近く年下(1945年生まれ)ではあるが、その伝統をしっかりと受け継いでおられるように思う。思えば増井氏よりも7歳年上(1938年生まれ)の評者の最初の師匠、小川捷之先生も若い時、クライエントの男の子とアパートの隣同士で暮らして、毎朝ランニング等をしていたと語っていた。(その男子は、その後、小川先生のいる横浜国立大学の学生となり、ゼミ生となっていた)

さらにその3歳年上の村瀬嘉代子先生(1935年生まれ)は、クライエントを自宅の夕食に呼ぶことがしばしばあったと論文にも書かれている。

以上のように、1980年代までは当然のように行われていた「Clとの枠外での交流」は、次第に影を潜めて、少なくとも公の場では語られなくなった。

その意味で、増井氏の本書は「古き伝統」をしっかりと残してくれている貴重な資料とも言える。

それにしても、である。

今の時代に改めてこのような記述を読むと、セラピーの構造に関しては、ある程度の柔軟性を持った方がよいと考えて実践している私(評者)から見ても、「大丈夫なのだろうか?」と思わざるを得ない。

現在の私は、クライエントと面接室外で会うことはないし、バイジーさんたちとも学会や研修会以外ではほとんど接触しない。

ましてやヨットも別荘も持たないので、招きようもない。

自宅でのホームパーティも学部学生以外には呼ばない。

(やはり日本は貧しくなっていっているのかもしれない・・・。)

今の私は「枠外の」関係なしで、いかに人間的に触れ合い、自由な関係を持てるかを模索しているつもりである。

けれども、インターネットが普及し、SNSが盛んとなり、カウンセリグオフィスではそのホームページにセラピストの情報を載せるのが必須となり、さらにはセラピストの名前を検索すれば、様々な情報が入る現代となって、この問題は別の形で熟考に値するようになっても来ている。

クライエントの方々は、あらかじめ種々の方法でセラピスト情報を手にすることができ、それがいる種の安全性を確保することにもつながる反面、セラピーの経過中でのそれらの情報は「雑音」ともなって、クライエントを苦しめることにもつながる。

本書にはそのようなデジタルツールにおける交流や一方的な曝露については書かれていないが、「枠外でクライエントと接触して、関係性が危うくなることはないのだろうか?」という疑問を持ちながら読み進めたところ、P59に以下のような記述が1回だけされていた。

「本書で提案する方法の適応性は各種の神経症レベルまでで、ボーダーラインのケースや統合失調症には別のアプローチを考えています」と。

たしかに、その範囲に限定すれば、増井氏の臨床的提案はある程度の妥当性があるだろう。

けれども、評者をはじめ臨床心理を専門とする読者が一番読みたいのは、その例外をどのように見極め、どのようにマネージするかという点ではないだろうか。

さらには、神経症レベルともボーダーラインレベルとも言えるトラウマ関連障害をもつクライエントさんに、どう人間的に触れ合うかを学びたいと思っているのではないだろうか。

そのような問わず語りはさておいて、第4章に述べられている以下のような15の原則は、とても示唆深い。

1.治療者が一人の人間に返ることー治療者が面接の場で「自分」に立ち返ること

2.患者さんを肯定的に見ることができる基本的な考え方ー症状能力について

3.治療場面構造の調整(評者注:自由で柔らかな治療構造)

4.面接初期に確認した方が良い要件(評者注:先入見にとらわれない初回面接で「よくなることのイメージの点検」や「趣味や時を忘れるようなことや物の確認」

5.分かりやすく説明する

6.やりたいこと見つけー治療学は休養学です

7.イメージで聴くこと

8.良くなっているところを顕微鏡で見るように拡大して見る

9.手のつけやすいところから手をつける

10. 性格を変えようとせず、環境を変えてみるー架け橋としての治療者

11. 問題を容れ物に入れてどこかに置いておくこと、距離を置いて自分を眺めること

12. 自殺予防

13. 理論を信じず、その場の自分の体験を信じよう

14. 直感を信じること

15. ドタキャンあり

これらは、著者の名人芸的な事例の数々とともに紹介されている。すべて賛成できるものであり、評者も自分なりに実践しているもの(のつもり)である。

そして、ここには著者の師匠格である神田橋先生の影響が色濃く認められる。

評者自身も20代の終わりから30代の前半にかけて、神田橋氏先生の事例検討セミナーに毎月参加して、それまでの理論重視の教えからずいぶんと解放された気がした経験がある。

けれども、やはり先に述べたような面接室外を含む自由な関りを、現実適応力は高いけれどもボーダーライン的な要素を持つクライエントやトラウマに苦しみながらも、現実はしっかりと保って生きているクライエントにも持つのか等々、疑問は尽きない。

上記の1~15の原則については、本書の後半でのバイジーさんたちの記述が、増井氏の新人間学とされる臨床的な姿勢について、その具体的なコツをかなり補足してくれていて、伝わりやすいものになっている。

言い方を変えれば、増井氏の(現代日本においては)自由過ぎる姿勢を、もう少し現代風に解題してくれているとも言える。

なかでも浅野みどり氏の論考は、セラピストの自己開示やノンバーバルな部分の大切さ、そして何より枠外でのクライエントとの接触について、「非性的な多重関係」として丁寧に論じられている。そして、クライエントとの「個人的な関係」について、抑制のきいた文章で慎重に論じられている点で、増井氏の論考を補足して余りあるとすら言える。

本書に見られる、増井氏の論述とバイジーさんたちの論述の自由度の違いとも言える温度差、そして筆者と評者との姿勢の違いは一言で言ってしまえば、「時代の違い」から来るものが多いと言えるだろう。

けれども、「時代が違うから」と一言で済ますのではなく、その中から引き継ぐべきものと変えていくべきものをしっかり弁別する必要がある。

枠外での交流は控えるにしても、いかにClと人間的な交流を保ち続けるか、そしてそれでありながら、その限界をもわきまえて「出来ることと出来ないこと」のバランス、理想主義と現実主義のバランス、専門性と人間性(職業的関係と人間的関係)のバランス等々、種々のバランスを最適に保つかが問われているのだと、あらためて意識させられる良書であった。

以上

2024年

8月

20日

火

心理療法統合の手引き(第12章)「統合的心理療法が最も役立つ複雑性PTSDの治療:トラウマのメガネと統合的心理療法が最大限生かされるとき」

第12章 統合的心理療法が最も役立つ複雑性PTSDの治療―トラウマのメガネと統合的技法が最大限生かされる時

1.はじめに

この章では、統合的心理療法の応用編として、トラウマインフォームドケアの考えに基づく複雑性PTSDの統合的治療について、解説します。

近年、トラウマインフォームドケアと、複雑性PTSDの治療が注目されてきています。

このトラウマインフォームドケア(TIC)とは、支援者たちがトラウマに関する知識や対応を身につけ、対象者の人たちに「トラウマがあるかもしれない」という観点をもって対応する支援の枠組みです。このTICという考え方は、2000年代以降、北米を中心に広がりを見せ、近年日本においても、医療、福祉、司法、教育の領域にも適応されるようになってきています(大阪教育大学,2023)。

この考え方は「トラウマのメガネ」とも呼ばれていて、「この人(子ども)の、一見理不尽な言動や、過剰な反応の裏にはトラウマがあるのかもしれないという目で見てみる」ということの意義が唱えられています。「色眼鏡で見る」と言えば「物事を歪んだ(偏った)見方から見る」という否定的な意味で使われますが、この「トラウマのメガネ」は、これをかけて初めて問題の本質が見え、正しい対応が見えてくるという意味で、大切な発想となっています。

このような考え方が出てきた背景の一つには、1990年代後半から行われるようになった小児期逆境体験(Adverse Child Experiences: ACE)研究の蓄積があります。これらの研究で、関係者が考える以上に多くの人が虐待や家族機能不全といった逆境体験をもっているだけではなく、さらにその後の逆境体験を重ねれば重ねるほど行動面、心理面、健康面のリスクが高まることが明らかにされました。逆境体験がすべてトラウマになるとは限りませんが、トラウマを理解して対応していくことの必要性が認識されるようになりました(大阪教育大学,2023)。

また複雑性PTSD(Complex PTSD:以下CPTSD)は、ハーマン(Herman,1992)によって提唱されて以来、診断概念としては正式に認められないままに今世紀に至っていましたが、ICD-11(世界保健機構国際疾病分類第11版)により、2022年にWHOにおいて2019年採択2022年発効という形で正式に認められました。これはこれまで米国精神医学会の診断基準DSM-5でははっきりと定義されなかった長期反復性のトラウマのサバイバーに関して、複雑性PTED(CPTSD)が、公式診断とされた画期的な出来事と言っていいでしょう。

振り返ってみれば、私たち心理職は、すでに長い間「トラウマ」や「虐待」そして「機能不全家族」などの概念には親しんできたものの、それらに対して系統的で体系的なアセスメントやセラピーの訓練は受けてきていませんでした。けれども、今思うと「あのケースもそうだった」と強く思わされる事例が多く、これは「発達障害」が初めて本格的に紹介された頃の感覚に近いものがあります。

2.複雑性PTSD(ⅭPTSD)とは

ⅭPTSDは、ハーマンによって1992年に提唱されたもので、定義としては以下のようになります。「極度に脅威的ないしは恐怖となる性質の出来事で、最も多くは、逃れることが困難ないしは不可能で、長期間あるいは繰り返された出来事に曝露したあとに生じる障害」(World Health Organization,2018)。そして、このような出来事の例として、拷問、奴隷、虐殺、長期的な家庭内暴力、繰り返される子ども時代の性的もしくは身体的虐待などがあげられています。

そして以下のような症状を伴っているとされました。

①再体験症状:re-experiencing;再体験

鮮明な侵入的記憶で、フラッシュバックや悪夢の形による、トラウマ的な出来事が今起きているように感じる再体験

②回避症状:avoidance of traumatic reminders;回避

出来事に関する思考や記憶の回避、あるいは出来事を想起させるような活動、状況、人物の回避

③脅威の感覚(過度の警戒心):persistent sense of current threat that is manifested by exaggerated startle and hypervigilance;過覚醒

今も脅威が高まっているような持続的で、過度な警戒心ないしは不意の物音などに対する過剰な驚愕反応

④感情制御困難:affective dysregulation;感情の調整不全

情動反応性亢進(気持ちが傷つきやすいなど)、暴力的爆発、無謀なまたは自己破壊的行動、ストレス下での遷延性解離状態、感情麻痺および陽性の感情の体験困難

⑤否定的自己概念:negative self-concept;否定的な自己概念

自己の矮小感、敗北感、無価値観などの持続的な思い込みで、外傷的出来事に関連する深く広範な恥、自責の感覚

⑥対人関係の障害:disturbances in relationships;関係性の障害

他者に親近感を持つことの困難、対人関係や社会参加の回避や関心の乏しさ

以上のうち①~③はPTSD(心的外傷性ストレス後症候群)と同じです。そして④~⑥は自己組織化の障害と呼ばれるものです。この自己組織化の障害とは、一言で言えば「自分を保っていることがとても難しい」状態だと言えます。

けれども臨床的には境界性パーソナリティ障害(BPD)との区別が難しいともされています。BPDは上記④~⑥の自己組織化の障害に加えて、「見捨てられを防ぐための極端なしがみつき」「理想化と脱価値化の間を揺れ動く不安定で激しい対人関係」「とても不安定な自己感覚・自己イメージ」が特徴とされます。また、自殺企図や自殺行為がBPDでは高く(約50%)、CPTSDではPTSDと同様に15%前後とされています。

表10-1.境界性パーソナリティ障害(BPD)とCPTSDとの鑑別(飛鳥井,2021をもとに筆者が作成)

|

自己組織化の障害(DSO) |

BPDとCPTSD |

主な違い |

|

自己概念の障害 |

BPD |

アップダウンする不安定な自己感覚 |

|

CPTSD |

常に否定的な自己感覚を反映 |

|

|

対人関係の障害

|

BPD |

急に変化しやすい対人交流パターン(ex.理想化とこきおろし) |

|

CPTSD |

対人関係の持続的回避傾向(親密な関係を避けてしまう) |

|

|

その他 |

BPD |

操作性、衝動性、見捨てられ不安、自殺企図や自傷行為の反復などの特徴 |

|

CPTSD |

自殺企図や自傷行為が出現することもあるが、病態の中心ではない。 トラウマ特異的なPTSD症状の存在がある。(ex.様々な身体症状や自律神経の不調)

|

また、岡野(2021)は、CPTSDの治療の際には、従来の精神分析的な治療を、以下のように変更する必要があるとしている。

表10-2.CPTSD治療のための精神分析治療の変更点(岡野,2021をもとに筆者が作成)

|

主な変更項目 |

内容 |

|

①治療関係の安全性と癒しの役割

|

治療場面が傷つき体験とならないよう、治療構造の「柔構造」的なあり方が必要 |

|

②トラウマ体験に対する(加害者側に立つと誤解されない)真の中立性 |

必要に応じてThの態度表明や感情表現をすることが真の中立性を保つうえで重要 |

|

③愛着トラウマという視点

|

治療者は過去のトラウマの想起やその治療的な扱いを優先的な治療目標とする姿勢から離れる。まずは安全な治療関係を形成することを第一目標とすべき |

|

④解離の概念の重視

|

解離・転換症状を扱うことを回避せず、症状や主張の背後の意味を読み、受け取っていく |

|

⑤関係性や逆転移の視点の重視

|

治療者側の救済願望により、治療関係が新たなストレス体験とならないよう、来談者への気持ちに常に適度なブレーキを踏み続けるような治療関係が望ましい |

|

⑥倫理原則の遵守 |

トラウマ体験により治療者に対しても加害的イメージを投影する可能性が高いため、最大の配慮を払う |

これらは、世界的な趨勢でもあり、主な現代心理療法や20世紀末から21世紀にかけて生まれた新しい心理療法は、全てこの傾向を備えているとも言えます。また、統合的心理療法もこの方向性にあることは疑いようがなく、上記の姿勢に「複数の異なった治療理論や治療技法を駆使する」を加えれば、そのまま統合的心理療法になると言っても過言ではないでしょう。

また、これまでの筆者の経験からも、とくにCPTSDのClには、単一技法はあまり効果的ではなく、「柔構造」の中で、ThがClの味方であるという「態度表明」や「感情表現」を通じて、決して冷たい中立性ではなく、加害者に怒りも感じる道義的な人間としての安心・安全感を持ってもらう必要があります。そしてまずはセルフケアやストレスコーピングの具体策について、時に心理教育もしながら、さらに症状を乗り越えていくためのワークを導入する必要もあります。時には家族に会う必要もあり、場合によっては家族や加害者とその関係者へのメールなどを作成するサポートも必要と考えます。

以下に、いくつかの事例とともに、このようなCPTSDへの統合的心理療法のあり方を検討していきたいと思います。

(以下、省略)表10-4参照

2024年

8月

17日

土

心理療法統合の手引き第9章「カップルや家族への統合的セラピー」

第9章 カップルや家族への統合的セラピー-統合的セラピストの本領が発揮される場面-

1.カップルや夫婦関係を扱う–統合的セラピストの活躍の場として

ここまで読んでくださった読者なら、もうかなり統合的心理療法の実際に詳しくなっているでしょう。そして、少し「自分にもできるのではないか」という気持ちを抱き始めてくださっているといいのですが、いかがでしょうか?

また、できるだけClのお役に立とうとしているThなら、Clが家族の問題を抱えていて、その問題の効果的な解決のためには、実際に家族に会った方が早くて効果的と思ったことはないでしょうか。あるいはClから「本当は、家族にも会ってほしい」と言われたことがあるのではないでしょうか。

もちろんClの内的な家族イメージや対象関係こそが問題で、あくまでもその内的な家族イメージを対象化して取り組むというのが、個人心理療法の基本的な考え方です。けれども、現実に家族間でのコミュニケーションの食い違いや、相互的なトラブルが起こっている場合、あるいはそのトラブルがさらに拡大していくという悪循環をできるだけ傷が浅いうちに何とかしようとするならば、個人セラピーにこだわらずに、必要に応じてカップル・セラピーや夫婦面接・家族面接を取り入れたり、そちらに切り替えたり、あるいは個人セラピーと家族面接を並行して適宜実施するというのも統合的な心理療法の一つです(中釜,2010)

とくに中釜(2010)は家族療法と個人療法の統合という文脈において「個人療法が耕した土壌に、機会をとらえて家族療法的視点・実践を組み入れるやり方の方が、家族メンバーからの抵抗も少なく、援助者にとっても他のパラダイムとの相性がよいといった理由から実質的だという印象を深めている」としています。そして、その際に重要なのは「多方向への肩入れ」(multidirected partiality:Bozormenyi-Nagy,1973)と「対等性」であるとしています。

このような考え方の背景にあるのは、「多様性を受け入れる姿勢」と「民主的な姿勢」だと思われます。これはまさに統合的心理療法の思想的背景と同じであると言っていいでしょう。その意味で統合的Thとカップル・夫婦・家族セラピーは相性がいいと言えますし、統合的Thこそこのようなある意味で柔軟で多様な対応を必要とするセラピーをより良く実践できるとも言えるのです。

カップル・夫婦・家族には、愛情(アタッチメントと言い換えてもいいかもしれません)の問題だけでなく、パーソナリティや発達特性、それぞれが引き継いできた文化、ジェンダーの問題、パワーバランス、そして経済、さらには住環境や職場の問題も関係してきます。これらに対応するためには、やはり単一理論では不十分で、複数の視点と技法を持った統合的Thこそがより良く実践できる可能性を持っていると考えられるのです。

2.カップル・夫婦・家族に対応する際の統合的目標設定

カップル・夫婦・家族には、様々な様態があり、そこに生じている問題も多様です。社会・経済的問題や暴力の問題、さらにはメンバーの誰かが依存症になっていたり、あるいはお互いが共依存になっている場合もあります。さらには、お互いの持っている文化やスタイルに対する無理解や不寛容から問題が生じている場合や、愛情表現がうまくできていない問題等々様々です。

これまでに紹介されてきたカップル・夫婦・家族のセラピーの文献では、家族理解のための視点としては社会や職場の問題から個人の内面の問題までを考える統合的な視点はあっても、介入そのものはあまり統合的に語られることがありませんでした。ですので、本章では介入も含めた統合的な視点を紹介したいと思います。また、この章で扱うカップルには、近年増加しつつある同性同士のカップルも含まれていることを追記しておきます。

図9‐1と表8-1に、統合的な介入を含めたカップル・夫婦・家族の段階的な目標を例示しました。

表8-1 カップル・夫婦・家族に対応する場合の統合的目標設定

|

各段階の目標 |

内容 |

注意点 |

|

① グランド・ルール (大前提としての基本ルール) |

暴力禁止(性的・精神的・経済的虐待を含む)、相手を無視しない。合意のない借金や浮気はすぐにやめる。 |

「怒鳴る」はもちろん、「問い詰める」「長時間(長文)の説教」も暴力であることを認識する。大事な瞬間や長期間にわたる無視をしない。 |

|

② 人間として望ましい態度とコミュニケーション |

相手の話を傾聴する・侮蔑的態度を取らない。アサーティブな関係を持つ。「責める」「問い詰める」のではなく肯定的な愛情表現をめざす。 |

本人は自覚できていない場合も多いので、LINEの記録や録音データなども積極的に直接参照する |

|

③ お互いの文化やパーソナリティの違い(多様性)を認識して受け入れたコミュニケーション |

カップル・夫婦・家族であっても異文化や性格・生きるスタイルの違いがあることを認識して受け入れる。 |

相手との「密着」的な関係を望むのか、「適度な距離」を望むのか。「効率性」を重んじるのか「親密性」を重んじるのか等々の違い。 |

|

④ 現代人としての民主的態度 |

年齢・性別に関係なく対等な関係の中で、お互いの責任を果たす。 |

現代社会に共通の価値観として、さらに健全なアタッチメントの形成のためにThから提案すべき価値観。 |

|

⑤ 率直な愛情表現と感情の共有 |

お互いへの愛情や共感を言語・非言語の両方で表現する |

「恥じらいを抱えつつも、いかに愛情と共感を表現できるかのチャレンジ」ととらえ、「今ここで」表現してもらう。 |

|

⑥ 円満な別離もあり得る |

お互いに納得した形での別居・別離も選択肢の一つであることを考慮する |

①~⑤のすべてを試みたうえで、それらがうまく行かない場合は別離もありうることを前提とする。 |

Thは基本的には「傾聴」と、それぞれの発言の真意を相手に伝わりやすい言葉に置き換える「通訳」に徹しながらも、その背景としてそのカップル・夫婦・家族が上記のどの段階にあるかというアセスメントと、その段階ごとの目標を当事者たちと共有する必要があると筆者は考えています。つまり、上の表のようにアセスメントと必要性に応じて①からスタートして、⑤に到達できれば、理想的な終結、そして場合によっては⑥という形の終結もあり得ると考えています。

すなわち、カップル・夫婦・家族カウンセリングにおいては、すでに述べた「多様性を受け入れる姿勢」と「民主的な姿勢」以前に、暴力の問題や性的・精神的・経済的虐待があったなら、それを指摘してやめてもらうなどの①のグランド・ルール(基本的ルール)の確認が必要となります。ここには、「ここぞという大事な瞬間に相手を無視しない」「長期間にわたる無視も(DV)虐待である」、さらには「合意のない借金や浮気はすぐにやめる」というルールも入れていいと考えます。これらをセラピーの初期にしっかりと確認し、努力目標として合意を得る必要があります。

欧米ではカップルや家族に非合意的な暴力が存在することが発覚した場合、セラピーを実施すべきではなく、関係者の安全確保が最優先にされるべきであるとされています(Payne,2022)。けれども当事者の意識も含めて関係各機関の整備が十分であると言えない我が国においては、「それは暴力ですよ」「そういうときは警察を呼びましょう」などの強めのガイダンスを含めて、セラピーの出発点として、そこから取り組みを始めるのが望ましい場合も多くあります。

また、②の人間としての望ましい態度をメンバー全てに求めるなどの、基本的価値観や倫理観の提供という大切な業務があります。多くの場合、これらが守られていない関係性にある当事者はその問題性を認識できていない場合もあるので、Thは注意深くそのような事実がないかどうかを探索する必要があります。近年では、スマートフォン等での録音・録画やテキストメッセージを直接見せてもらって指摘すると、効果的な場面が増えています。

以上のような基本的ルールがすでに守られている場合や、セラピーを通じて守れるようになったら、③の多様性を認識して受け入れる姿勢、④の民主的な態度、⑤の愛情表現と感情の共有などの課題が大切となってきます。欧米の文献で主に紹介されているカップル・セラピーは、この⑤の段階の取り組みについて、ていねいに解説されていると考えると納得のできるものが多いと言えます。そして、まさにこの⑤の段階の取り組みこそ時に感動的でTh冥利に尽きるものではありますが、Clの利益を優先して考えれば、それ以外の段階もとても重要なものとなります。

また①~④がスムーズに越えられるカップルは、その段階ですでに⑤に取り組んでいる場合が多く、すでに主訴が解消している場合もあります。反対に①~④はできるようになったけれども、セラピーでそれができるようになる前のそれ以前の状態の期間が長すぎて、心が冷えてしまっていて、⑤になかなか取り掛かれないというご夫婦もあります。

さらには、欧米のカップル・セラピーでは原則とされやすい「関係解消を望んでいる場合には実施しない」という点(三田村,2023)は、他に適切な相談場所があまりないという意味で日本の現状には合っていないと思われるので、⑥の「関係解消」もあり得るという前提も持っていたいと考えています。

このような①~⑥を達成するためには、それぞれの段階でThからの十分な心理教育やアサーショントレーニング、さらにはThの前でロールプレイをしてもらう、合言葉やキーワードを提供したり、そのカップル・家族に最適な合言葉をその場で一緒に作ったりなど、まさに統合的な取り組みを通じて関わっていくことが大切となります。しかも、対等性や民主的な態度、愛情表現など、日本人にはこれまでの世代にロールモデルがなかった場合が多く、具体的に例示して心理教育する必要があるというのを痛感している筆者は、以下に述べるような合言葉やキーワードなどを多用するセラピーを実践しています。

4.喧嘩の絶えないカップル・夫婦への合言葉「肘と手(ひじとて)守れ」

日本には、たとえば料理の味付けの基本を「さしすせそ」という頭文字で表したり、健康的な和食の食材を「まごわやさしい」という頭文字で覚えやすくしたりする習慣があります。そこで、筆者も良好なカップル・夫婦関係のために目指すべき言葉を頭文字で表してみました(覚えやすさのために、身体にまつわる言葉にしてみました)。

まずは喧嘩や諍いの絶えない、そしてそこから場合によっては暴言や暴力、睡眠不足などの悪循環が生じてしまっているカップル・夫婦に「肘と手(ひじとて)守れ」をお伝えしています。

この「肘と手(ひじとて)守れ」は(喧嘩の時には)「ひとりの時間を持つ(持たせてあげる)」「自分を責めない」、「(相手を)問い詰めない」「敵視しない(相手を敵だと思わない)を守れ、のそれぞれの頭文字です。喧嘩の時には最低限これを守れば、さらなる悪循環を避けることができて、二次被害を防ぐことができます。そして、うまくすれば建設的な「対話」に持っていくこともできます。

この秘訣は心理学的に言えば「自分自身と相手との両方に対して適切な心理的な距離を確保する」ということです。つまりは「親密性の課題」「親密な関係の中での適切な距離」の課題です。この適切な心理的距離は、健全な幼少期~青年期を通じて自然に身につくものなのですが、不適切養育やいじめられ経験・被虐待経験などにより、これを学ぶ機会が阻害された場合は、意図的に学ぶ必要があります。

Clカップルが、上記のような建設的な喧嘩と対話が経験できたら、それを継続させるための指導をさらにしていく必要があります。その際の具体的な方法として有効なのが次に解説する「Loveの会話とDESC法」です。

Loveの会話とDESC法

LOVEの会話とは、親密な対話の基本として、以下の4つの態度の頭文字を取ったものです。

Listen・・・心を込めて相手の話を傾聴する

Open・・・先入観のない心と頭で真摯に向き合う

Validate・・・お互いの話を正当だと認め、受け入れる

Express・・・自分の考えや気持ちを穏やかに、簡潔に、ゆっくりと表現する

『カップルのための感情焦点化療法』(金剛出版、2021)の中で紹介されているものです。まずは相手の話を傾聴する(Listen)は必須です。そして、さらに傾聴して終わりではなく、かといってすぐに反論したり解決策を伝えたりするのでもなく、Openな態度つまり広い心で「なるほど、そういうことなんだね」「そう思っているんだね」などと、まずは受け止めます。これは単に受け止めるだけではなく「先入観なく新鮮な気持ちで受け入れる」という態度が大事です。

次がValidateです。このValidateとは、「(妥当なものとして)承認する」「是認する」という言葉です。砕いていえば「認める」です。要するに相手の発言を認めるというのが、このValidateです。ただし、これは形だけの承認ではなく、「たとえ違う意見、違う立場、あるいは腹の立つような発言であっても、まずは心から認める」というものです。

そして、最後がExpress表現するです。これは「自分の考えや気持ちを穏やかに、簡潔に、ゆっくりと表現する」というものです。どんなに大切な気持ちでも、あるいは相手を思いやっている気持ちであっても、怒った顔で長々と話したら伝わりません。穏やかに、そしてできたら簡潔に、さらにゆっくりと言葉にしないと相手には伝わらないものです。まして、「言わなくてもわかって欲しい」「こんなことくらいわかって当然」というのは、この多様化した現代ではもう通用しません。

これら4つの態度の頭文字を取ったものが「LOVEの会話」です。

親密な関係における対話は、この4つが基本となるので、これがうまくいっていないカップル・夫婦・家族には、上記のように具体的に心理教育する必要があります。おそらく、仲良く楽しくできている時には、自然にこれらの4つが満たされているカップル・夫婦・家族も多いでしょう。けれども、親密な関係であればこそ、安心して本音が出てきます。雰囲気が少し険悪になったときや、お互いの考えや感じ方の違いが明らかになったときにも、お互いに本音を出し合いながらも、この4つの態度が実践できるかどうかがとても大切な秘訣となります。

アサーションとは

親密な関係における自己表現で大切な考え方が、アサーションです。

このアサーションとは「自他を尊重した自己表現」と訳されるもので、「攻撃的・感情的な主張」でも、「主張しない」でもなく、自分のことも相手のことも大切にした自己表現のことです。このアサーションは力動系や洞察志向セラピーの人たちには、ほぼ完全に無視されている概念ですが、「全ての人には、自己表現する権利がある」という人の尊厳を大切にした思想でもありスキルでもあるところに、この概念の重要性があり、それは現代社会においては普遍的なものだと言っていいでしょう。さらに小児期に逆境体験を持つ人や家族病理を抱えている人には、このアサーションの発想は著しく欠けていることが多く、今後もますます重要となる概念だと言えます。

アサーションの具体的なスキルとしては、「相手の意見を聞く」「相手に意見を伝える」「双方の意見を検討したのち具体的なアクションを起こす」という3つのステップが基本です。この中には言語的なアサーションと非言語的なアサーションの両方があります。

言語的なアサーション

言語的なアサーションとは、文字通り「意味のある言葉によって相手に働きかける」ことを指します。言語的なコミュニケーションでは、発する言葉の意味以上に重要になるのが、「どういう文脈でその言葉を発するか」です。いわば自己主張するための文脈を整備するスキルだと言えるでしょう。例えば、「今少しいいかな?」「少しお話があるんだけれど」「この前もお話しした◯◯についてなんだけれど」というように、きちんとした前置きで、まずは文脈を整備することで、相手にも心の準備ができて、対話がしやすくなります。

この時に「そんなことをすると急に雰囲気が険しくなる」と心配するClもいます。けれども、こういった文脈つくりなしに別の形で伝えようとしたり、不満をため込むことの方が長期的には悪影響だということを理解してもらう必要があります。

非言語的なアサーション

非言語的なコミュニケーションには、頷きや表情など視覚に訴えるものと、声色や声量そして相槌やオウム返しなどの聴覚に訴えるものがあります。例えば、謝罪や愛の言葉を伝える時に足を組んでいたり、テーブルをコンコンと叩きながらする人はいないと思います。そのように、自分の気持ちが誤解されないように配慮するのが、この非言語的なアサーションのエッセンスです。

非言語的なアサーションで注意したいのは、感情のコントロールです。いくら言語的なアサーションが上手であっても、仕草や表情と言葉が一致しなければ、相手に不快感を与える恐れがあります。例えば「私は怒ってないよ」と言いながら相手を問い詰める口調だったりすると通したい要求も通らなくなることが多いなどがその好例でしょう。

アサーションスキルのアップに欠かせないDESC法

アサーションスキルを体系的にまとめた理論として、DESC法というものがあります。これはアサーションのプロセスを以下の4つのステップに分解したものです。

D:Describe(描写する)・・・客観的に状況・事実を伝える

E:Express(表現する)・・・自分の意見や感情を表現する

S:Specify(提案する)・・・相手に求めているものを言葉で伝える

C:Consequences/Choose(結果/最終選択を伝える)・・・提案したものの実行/不実行による結果を伝える

アサーションとは「自己主張」の能力であり、同時に他者を尊重することが求められるスキルでもあります。他者を尊重するというのは感情的な信頼もそうですが「合理的に話を進める」ことも大切な要素となります。このDESC法とは、まさに合理的解決のための道筋を整備する方法だと考えられます。

実際のセラピーの中では以下のような「相手が最近何度か待ち合わせに遅刻したケース」を例示して、それをその二人に会ったシチュエーションにしてロールプレイをしてもらうこともあります。

具体例

A「このところ何回か待ち合わせに遅刻してるけど(D:描写する)、どうしたの?」

B「ごめんごめん、寝坊しちゃって」

A「遅刻が続くと心配になるし、後ろの予定にも響くからちょっと困る(E:表現する)」

B「気をつけるよ」

A「ちょっとスケジュールに無理があるかな?もう少し、遅い時間に待ち合わせする?(S:提案する)。そうすれば、私も別の用事をしてから来ればいいし、前もってわかっていれば後ろの予定もずらせるかもだし(C:結果を伝える)」

B「わかった、次からそうするよ」

この会話のポイントは、具体的に何をすればいいかをはっきりさせているところです。「何が起こり」「どう問題が生じ」「どうすれば解消され」「それでどのようになるのか」に具体性を持たせることで、相手に理解や納得を促すことができます。

5.愛情表現が苦手な日本のカップル・夫婦・家族への合言葉

表8-1の③~⑤の段階、すなわち暴力・暴言や頻回の諍いはない(なくなった)けれど、民主的な態度と多様性を重んじる態度、そして積極的な愛情表現は、具体的に見聞きしてこなかったのでどうしていいかわからないという人たちが、日本にたくさんいます。わかりやすい例をあげるとすれば「飯、風呂、寝る!」しか言わない、一時代前のお父さんがそれです。家族のメンバーの誰かがこのような態度を日常的にとると、他のメンバーも自然と愛情表現の少ない態度となっていってしまいがちです。そのようなカップル・夫婦・家族には、以下の合言葉をお伝えして、実行していただくようにしています。

あごうたオッケー!(カップル平常時の合言葉)

「あごうたオッケー!」とは、「ありがとう」「ごめんなさい」「嬉しい」「助かってる」という発言、そして「約束したことはたとえ嫌でも『オッケー!』と言って実行する」ための合言葉です。これを提案して、すぐに実行できるご夫婦・カップルは短期間で必ずいい関係を作れています。そしてこの「あごうたオッケー!」は、男女がともに、同じ頻度で使うことをお勧めするものです。

長年の臨床経験から、離婚までは考えていなくても関係がギクシャクしているカップルは、例外なく「ありがとう」「ごめんなさい」を日常的に言っておらず、さらにチャーミングさが無くなっているという特徴がありました。ただ、このチャーミングさというのは、なかなか説明が難しく、アドバイスも抽象的になりがちでした。そこで思いついたのが「うれしい!」「助かってる(あるいは「たすかる!」)、そして「オッケー!」です。

「ありがとう」「ごめんなさい」は、心から言う必要があり、嘘っぽくなると逆効果です。けれども「うれしい!」「たすかる!」「オッケー!」は、ぎこちなくても少し演技が入っていても大丈夫です。そして、これをやればチャーミングな大人になれます。男女を問わず年齢に関係なくチャーミングでいられたら、やはり素敵な人生だと筆者は思うのです。

実際に女性側からの意見としても、「彼は前もって約束したことや、その時に必要ができて頼んだことを『チッ!』と舌打ちしながらやったり、いかにもイヤイヤそうにやったりする。そんなだったらやってもらわなくていいし、そんな風にやってくれたことに『ありがとう!』って言うのは、絶対にイヤ」という発言がたくさん聞かれます。こういう時、男性の側は「結局やってるんだからいいだろう!」とか「こんなにやってるのに全く感謝されない」と思っています。

ここには表8-1の③に示した「親密性」と「効率性」の価値観の違いがあるのかもしれません。このような価値観の多様性を受け入れることも大切ですが、カップル・夫婦・家族においては、効率性よりも親密性が優先されるべきだとも考えられます。

実際のカップルカウンセリングでは、お二人が同席の場合は「どちらからでもいいから、『あごうたオッケー!』を実行し始めましょう」と提案しますし、どちらかお一人でおいでになった場合は「カウンセリングでこう言われたと言わずに実行しましょう」とアドバイスしたりします。自主的に始めたと思われた方が、効果が倍増するからです。

以下、上記のような心理教育を取り入れたカップルカウンセリングの事例をいくつか紹介します。(事例1.2は、いくつかの事例を合成して細部を変更したものです)

事例1.合言葉を積み上げて、解決していった夫婦問題

夫の妻や娘への暴言を問題として来談されたA夫妻は、お会いしてみると献身的ではあるが勝気な妻と、やや横暴なお坊ちゃん的な夫という組み合わせのご夫婦だった。双方の主張を十分に傾聴したうえで、夫の暴言が発せられる瞬間の特徴を明確化していった。そして「肘と手守れ」と「あごうたオッケー」の合言葉をお伝えした後に、このご夫妻の喧嘩のきっかけとなっている「そんなことを言うならそもそも○○してよね!」と妻が言って喧嘩となる場面に名前を付けられないかと検討した。すぐにはネーミングが難しかったためThが「だったら(そう言うなら)あなたこそ○○してよね!となっているので『だったら星人』というのはどうですか」と提案した。

このネーミングが夫妻によって歓迎されたため、その後数回にわたって、上記の合言葉の実践を確認するセッションを続けた。この合言葉によってお互いに「あ!だったら星人が出た!」と、指摘することで、喧嘩にまでは発展しなくなっていった。また数回目のセッションでは夫の飲酒にまつわる問題が明らかになったため、Thから<それはアルコール使用障害ですよ>とはっきりと伝え、飲み会の頻度と飲酒して帰宅した後の振る舞いについて具体的に話し合った。その後、計10回で夫の暴言を始めとする諸々の問題はなくなり、終結となった。

事例2.お互いのパーソナリティと異文化を認めることで和解していった夫婦

繰り返される深夜までの激論と、ある時期の妻の浮気に苦しんでいたB夫妻はThの前では、はじめは理知的ながらしだいに興奮すると言い合いになってしまうというセッションになっていた。Thはまずは、多方向への肩入れとして、それぞれの主張を十分に傾聴しながら、お互いの主張の本意を通訳するような形で整理していった。

二人のパーソナリティの違いとして、夫は論理一貫性と予定通りの行動を好むのに対して、妻はその時その時の気持ちを大切にして、言動に一貫性はないものの語り口も関係性も心を込めたものであることを大切としていた。このような二人の大きな違いは「一貫性を求める夫と、その時々の気持ちを大切にするがゆえに気分が変わりやすい妻」というパーソナリティの違いでもあり、語りの大きな違いとしては「ビジネストークと親密トーク」の違いであることを指摘した。

この指摘に納得したご夫妻は、その後「お互いの違い」を意識してもらいながらのカップル・セラピーを継続し、6回のセッションで終結した。

事例3.本当の意味での心の触れ合いができて円満離婚できた夫婦

・・・以下略(書籍には、逐語とともに掲載しています)

2025年

6月

09日

月

新刊本の紹介

個食の時代と子ども・若者の孤独

(本年6月末に久々の単著「プロカウンセラーの人を見る技術」が出版されます。ここでは、その中の1節をにさらに加筆したものを紹介いたします。以下のリンクから立ち読み・予約可能です

内閣府による令和4年の調査によれば、孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人の割合は4.9%、「時々ある」が15.8%、「たまにある」が19.6%でした。これらを合計すると40%を超えている計算になります。そして令和5年の調査と比較しても有意に増加していることが確かめられています。

この調査はインターネットによる2万人を対象としたものですが、本当に孤立している人はこのような調査に答えないかもしれないという意味では、実際はさらに高い割合になっているかもしれません。

さらに別の研究として、岩村暢子氏の『ぼっちな食卓』(中央公論新社、2023年)が注目に値します。氏の20年にわたる追跡調査によると、子どもが小学校・中学校という早い時期から家族そろっての食事にこだわらず、各自が好きなときに好きなものを食べるというスタイルになっていた家庭ほど、10年後、20年後に引きこもりや不登校、無断外泊が多くなる確率が高いとしています。

また、こうした家庭の特徴として「貧困」や「親の多忙さ」「複雑な家庭事情」などは認められず、その多くが「リクエスト食」と言われる子どもが小さいときからリクエストに応じて好きなものだけ食べさせた家庭や、「セルフ食」と言われる自分でコンビニで買わせたり、冷蔵庫の中の好きなものを「レンジでチン」して食べさせた家庭だったとしています。

このように、一見「自由と主体性」を早くから保証した家庭生活の方が、子育て環境としてはかえって望ましいものではなかったのです。

これは一体どういうことでしょうか。

さらにもう一つ興味深い指摘として、石田光規氏の『「人それぞれ」がさみしい』(ちくまプリマ―新書、2022年)があります。本書の中で石田氏は、「人それぞれ」という個人化が進んだ社会において、近隣や勤め先、親戚などの「余計なおせっかい」がなくなり、人が自由を満喫できるようになった反面、対人関係でトラブルになってもそれを修復するシステムが失われたために、若者の中で「友人であっても気を遣って、なかなか深い話ができない」人が年々増加して、結果的に「つながり」が不安定になっていると指摘しています。そして、この「不安定なつながり」を何とかしようとして、気遣いや「感謝」「嬉しい」といったポジティブな感情表現があるしっかりとした「コミュニケーション」を大切にするけれども、結果的には「ふれあい回避」になり、孤独感が高まっている様子を様々なデータから考察しています。

こうした状況を大きな流れの中で考えると、私たちはこの100年ほど、「いかに家族や共同体(村社会など)から解放されて自由になるか」を求めて生きてきたと言えます。故郷から離れて都会に移り住むこと。親の干渉を受けずに結婚相手を決めること。そして家ではそれぞれの部屋を確保して、干渉しすぎないで生活すること。さらにテレビや電話に代表される通信機器は、共有せずに個々人が所有して使うことなど。望むと望まないにかかわらず、私たちは「個別化」の急速な流れに乗っています。

そして家族そのものも、大家族から核家族へ、そして単身家庭の増加へと至ります。その流れの中で食事も、大家族が一室で同時に食べる形から、家族はいてもバラバラな食事に、一人暮らしの人は当然ながら「個食」になりました。このような個別化によって、私たちは自由や効率性などを手に入れてきたことは間違いないでしょう。

けれども、この個別化が「孤独化」をもたらし、さらに個食というスタイルは、少なくとも子どもたちには悪い影響を与えることがわかっています。

心理療法も「個」を重んじるものから「温かさ」と「つながり」を重んじるものに

このような流れを受けて、現代心理療法は「内省を通じて個を確立する」というものから「温かさを大切にして、つながりやアタッチメントの修復を大切にする」というものへと変化しつつあります。

内省を通じて個を確立するためには、カウンセラーからの余分なアドバイスや肯定は要りませんし、距離もやや遠めがいいということが分かります。けれども温かさを大切にして、つながりやアタッチメントの修復をするならば、カウンセラーのできるだけ誠意のあるアドバイスや肯定、近い心理的距離からの介入が必要となってくるわけです。

これは、フロイトもユングも(おそらく森田療法の森田正馬や、内観療法の吉本伊信も)大家族の中で日々暮らしていたことを考えても想像できるところです。そして、ユングが晩年は石ノ塔にこもって一人で生活していたということも、時代の先取りともあるいは、東洋的ともいえるかもしれません。この点に関しては、近い機会にまた別のブログで書いてみたいと思います。

子育てから効率性を排除する

プロカウンセラーとしての私は、時としてこの効率化とコスパ重視の社会に背を向けて、「効率性を排除しましょう」とアドバイスせざるを得ないことがあります。

それは思春期の子どもが、反抗的な態度で非行傾向を示して、夜はなかなか家に帰ってこず、繁華街の路上で長時間を過ごしているといった行動が明らかになったときです。この子たちの言動を細かく見聞きすると、明らかに親の愛情不足を訴えていて、そこから来る孤独感を何とかしようとして非行化していることがわかるのです。

そういうとき、私は親御さんに「できるだけ手間をかけましょう。干渉したりコントロールするのではなく、手間暇をかけるのです」「もし学校のことや勉強のこと、お金のことやその他のことで『どうするのが正解か』迷ったら、『手間暇のかかる方』を選んでください。送り迎えでも、食事でも、塾選びでも何でもかまいません。それが今、愛情を伝える唯一の方法です」と伝えます。

晩ご飯をどうするか迷ったときには、たとえ子どもがコンビニ食を希望しても、わざわざ手作りのご飯を作る方がいいのです。

このアドバイスを親御さんが実践していくと、子どもの非行や外泊はだんだんと減っていきます。もちろん、過干渉で問題が生じていると思われる親御さんには「もうこの年齢なので手放しましょう」(本書の別の章参照)というアドバイスするのですが。

今後も、この個別化の流れはとどめることは難しいかもしれません。けれども、そのような流れの中で、私たちはいかに「孤立と孤独」を避けるシステムや社会を作っていけるのかが問われていると言えるでしょう。

ただし、これ以上子育てに手間をかけろなんて言うと、さらに少子化は進んでしまうかもしれません。その意味では「塾や勉強に手間をかけるのではなく、大人も子どもと一緒に遊ぶ時間を増やしましょう」という提言をしたいと思っています。

以上

2025年

5月

05日

月

「着ぐるみ」的な生き方を強いられている現代人

私たち現代人は「着ぐるみ」的な生き方を強いられていると言えます。

「着ぐるみ的な生き方」とは、現代の若者に代表される傾向として、「ソフトで人当たりのいい」、「平和主義者」として世の中から逸脱せず、「個性的」と言われるような悪目立ちはせず、「いい人」としての生き方を強いられている生き方です。

それはまるでゆるキャラの着ぐるみを着ているような状態で、本当の自分とは別の姿です。そしてその着ぐるみの中はじつはとても暑かったり、暗かったりで、孤独でネガティブになりやすい状態です。着ぐるみはしゃべることを許されず、中でひっそりとつぶやく言葉は、驚くほどネガティブだったりするけれど、それを誰にも言えないので、SNSなどでこっそりつぶやくしかないのです。

そして、この着ぐるみはいろいろと身に着けているものは多いのに(というかだからこそ)、案外不安定で余裕がありません。着ぐるみ同士でうっかり近づきすぎて、ハグしたり支えあおうとしたりすると共倒れにもなりかねません。なので、少し離れたところから両手を精一杯振るしかないのです。つまり、あまり「心から共感」したり「コミット」したりするのは、とても危険なことなのです。そして「みんな人それぞれだし・・・」と思っているのです。このことがさらに着ぐるみさんたちの孤独を深めているのかもしれません。また、この着ぐるみの中で誰にも見えない「傷」を抱えて、それがずっと癒されないままになって痛み続けていることも多いのです。

カウンセラーとしての私は、このような現代人が着させられている(着るしかない)着ぐるみを、まずは着ぐるみそのものとして理解して支援し、さらにその中に入っているのはどのような人なのかを推測しながら、共感的に支援するという営みを続けています。

世の中では実際に近年、着ぐるみやゆるキャラが全国的にとても人気を博していますが、私自身はいつも「中の人」のことが気になってしまいます。とりあえずその場では人気者だったり喜ばれていますが、それはあくまでも「着ぐるみ」が喜ばれているだけです。そして、そのことは着ぐるみを着ている当人が一番強く感じていることなのです。

この「中の人」は、自分でどんな着ぐるみ(時にゆるキャラ)を着ているかはわかっていても、中の人として本当は何を感じているのか、何に苦しんでいるのか、そしてなぜこのような状態になっているのかは、よくわかっていない場合が多いのです。なので、カウンセラーとしては、ご本人の言葉と振る舞いをたよりに、ご本人も気づいていなかった「中の人」を理解して、できるだけ無理なくその人らしさが生かせる形で支援しようとしています。

こういったいわば「できるだけ温かくて共感的な理解」こそが「カウンセラーの分析術」だとも言えます。なぜならそのような「温かくて共感的な分析」こそが、実際の支援としても有効だからなのです。つまり、「温かくて共感的な分析」を通じて、上記の「着ぐるみ」が、だんだんと薄くなって、被り物だけでも外せたり、全身がせいぜい透過性のいい(ゴアテックスの)レインスーツくらいになっていけるのです。

2025年

1月

03日

金

書評「私の治療的面接の世界とスーパーバイズ」(増井武士著)

大学が冬休み中ですので、久しぶりにブログを書きます。

今回は、書評です。

まず、一読しての感想は「自由な人の書いた自由な本だ!」でした。

そしてサブタイトルに「新人間学」とあるように、徹底して「人間的」だということです。

クライエントとの面接室外での交流、セラピストの驚くような自己開示等々。

時には増井先生ご所有のヨットにもクライエントを乗せ、バイジーたちはバリ島の増井先生の別荘で過ごした思い出を語る。

バイジーたちは毎回の増井邸でのSVの際、妻の直子さんによる送迎とお茶とお菓子のもてなしを(おそらく)必ず受け、帰りの直子さん運転の車の中では、様々な話題が弾む。。。

これらの記述を読み、まず思い出したのが1980年代頃の日本の心理臨床シーンである。

当時、大学院生だった私(評者)は第一線のセラピストたちの集まる懇親会で、先生方が「いやー我が家に(Clの)男の子を預かるのは、家に娘がいるとちょっと心配やなー」等々と語り合っていたのを聞き、「はー、そういうもんなんだな。。。」と多少の違和感とともに受け止めていた。

その席では国分康孝先生(1930年生まれ)、東山紘久先生(1942年生まれ)が特に強く同意しておられたのを記憶している。またその場にはおられなかったが河合隼雄先生(1928年生まれ)は、その名著「カウンセリングの実際問題」に不登校の少年を自宅にしばらく預かっていたことがあると書かれている。かように河合先生の世代とそれに続く先達たちは、クライエントとの枠外での接触について積極的だった。

この本の著者の増井氏は河合先生より20歳近く年下(1945年生まれ)ではあるが、その伝統をしっかりと受け継いでおられるように思う。思えば増井氏よりも7歳年上(1938年生まれ)の評者の最初の師匠、小川捷之先生も若い時、クライエントの男の子とアパートの隣同士で暮らして、毎朝ランニング等をしていたと語っていた。(その男子は、その後、小川先生のいる横浜国立大学の学生となり、ゼミ生となっていた)

さらにその3歳年上の村瀬嘉代子先生(1935年生まれ)は、クライエントを自宅の夕食に呼ぶことがしばしばあったと論文にも書かれている。

以上のように、1980年代までは当然のように行われていた「Clとの枠外での交流」は、次第に影を潜めて、少なくとも公の場では語られなくなった。

その意味で、増井氏の本書は「古き伝統」をしっかりと残してくれている貴重な資料とも言える。

それにしても、である。

今の時代に改めてこのような記述を読むと、セラピーの構造に関しては、ある程度の柔軟性を持った方がよいと考えて実践している私(評者)から見ても、「大丈夫なのだろうか?」と思わざるを得ない。

現在の私は、クライエントと面接室外で会うことはないし、バイジーさんたちとも学会や研修会以外ではほとんど接触しない。

ましてやヨットも別荘も持たないので、招きようもない。

自宅でのホームパーティも学部学生以外には呼ばない。

(やはり日本は貧しくなっていっているのかもしれない・・・。)

今の私は「枠外の」関係なしで、いかに人間的に触れ合い、自由な関係を持てるかを模索しているつもりである。

けれども、インターネットが普及し、SNSが盛んとなり、カウンセリグオフィスではそのホームページにセラピストの情報を載せるのが必須となり、さらにはセラピストの名前を検索すれば、様々な情報が入る現代となって、この問題は別の形で熟考に値するようになっても来ている。

クライエントの方々は、あらかじめ種々の方法でセラピスト情報を手にすることができ、それがいる種の安全性を確保することにもつながる反面、セラピーの経過中でのそれらの情報は「雑音」ともなって、クライエントを苦しめることにもつながる。

本書にはそのようなデジタルツールにおける交流や一方的な曝露については書かれていないが、「枠外でクライエントと接触して、関係性が危うくなることはないのだろうか?」という疑問を持ちながら読み進めたところ、P59に以下のような記述が1回だけされていた。

「本書で提案する方法の適応性は各種の神経症レベルまでで、ボーダーラインのケースや統合失調症には別のアプローチを考えています」と。

たしかに、その範囲に限定すれば、増井氏の臨床的提案はある程度の妥当性があるだろう。

けれども、評者をはじめ臨床心理を専門とする読者が一番読みたいのは、その例外をどのように見極め、どのようにマネージするかという点ではないだろうか。

さらには、神経症レベルともボーダーラインレベルとも言えるトラウマ関連障害をもつクライエントさんに、どう人間的に触れ合うかを学びたいと思っているのではないだろうか。

そのような問わず語りはさておいて、第4章に述べられている以下のような15の原則は、とても示唆深い。

1.治療者が一人の人間に返ることー治療者が面接の場で「自分」に立ち返ること

2.患者さんを肯定的に見ることができる基本的な考え方ー症状能力について

3.治療場面構造の調整(評者注:自由で柔らかな治療構造)

4.面接初期に確認した方が良い要件(評者注:先入見にとらわれない初回面接で「よくなることのイメージの点検」や「趣味や時を忘れるようなことや物の確認」

5.分かりやすく説明する

6.やりたいこと見つけー治療学は休養学です

7.イメージで聴くこと

8.良くなっているところを顕微鏡で見るように拡大して見る

9.手のつけやすいところから手をつける

10. 性格を変えようとせず、環境を変えてみるー架け橋としての治療者

11. 問題を容れ物に入れてどこかに置いておくこと、距離を置いて自分を眺めること

12. 自殺予防

13. 理論を信じず、その場の自分の体験を信じよう

14. 直感を信じること

15. ドタキャンあり

これらは、著者の名人芸的な事例の数々とともに紹介されている。すべて賛成できるものであり、評者も自分なりに実践しているもの(のつもり)である。

そして、ここには著者の師匠格である神田橋先生の影響が色濃く認められる。

評者自身も20代の終わりから30代の前半にかけて、神田橋氏先生の事例検討セミナーに毎月参加して、それまでの理論重視の教えからずいぶんと解放された気がした経験がある。

けれども、やはり先に述べたような面接室外を含む自由な関りを、現実適応力は高いけれどもボーダーライン的な要素を持つクライエントやトラウマに苦しみながらも、現実はしっかりと保って生きているクライエントにも持つのか等々、疑問は尽きない。

上記の1~15の原則については、本書の後半でのバイジーさんたちの記述が、増井氏の新人間学とされる臨床的な姿勢について、その具体的なコツをかなり補足してくれていて、伝わりやすいものになっている。

言い方を変えれば、増井氏の(現代日本においては)自由過ぎる姿勢を、もう少し現代風に解題してくれているとも言える。

なかでも浅野みどり氏の論考は、セラピストの自己開示やノンバーバルな部分の大切さ、そして何より枠外でのクライエントとの接触について、「非性的な多重関係」として丁寧に論じられている。そして、クライエントとの「個人的な関係」について、抑制のきいた文章で慎重に論じられている点で、増井氏の論考を補足して余りあるとすら言える。

本書に見られる、増井氏の論述とバイジーさんたちの論述の自由度の違いとも言える温度差、そして筆者と評者との姿勢の違いは一言で言ってしまえば、「時代の違い」から来るものが多いと言えるだろう。

けれども、「時代が違うから」と一言で済ますのではなく、その中から引き継ぐべきものと変えていくべきものをしっかり弁別する必要がある。

枠外での交流は控えるにしても、いかにClと人間的な交流を保ち続けるか、そしてそれでありながら、その限界をもわきまえて「出来ることと出来ないこと」のバランス、理想主義と現実主義のバランス、専門性と人間性(職業的関係と人間的関係)のバランス等々、種々のバランスを最適に保つかが問われているのだと、あらためて意識させられる良書であった。

以上

2024年

8月

20日

火

心理療法統合の手引き(第12章)「統合的心理療法が最も役立つ複雑性PTSDの治療:トラウマのメガネと統合的心理療法が最大限生かされるとき」

第12章 統合的心理療法が最も役立つ複雑性PTSDの治療―トラウマのメガネと統合的技法が最大限生かされる時

1.はじめに

この章では、統合的心理療法の応用編として、トラウマインフォームドケアの考えに基づく複雑性PTSDの統合的治療について、解説します。

近年、トラウマインフォームドケアと、複雑性PTSDの治療が注目されてきています。

このトラウマインフォームドケア(TIC)とは、支援者たちがトラウマに関する知識や対応を身につけ、対象者の人たちに「トラウマがあるかもしれない」という観点をもって対応する支援の枠組みです。このTICという考え方は、2000年代以降、北米を中心に広がりを見せ、近年日本においても、医療、福祉、司法、教育の領域にも適応されるようになってきています(大阪教育大学,2023)。

この考え方は「トラウマのメガネ」とも呼ばれていて、「この人(子ども)の、一見理不尽な言動や、過剰な反応の裏にはトラウマがあるのかもしれないという目で見てみる」ということの意義が唱えられています。「色眼鏡で見る」と言えば「物事を歪んだ(偏った)見方から見る」という否定的な意味で使われますが、この「トラウマのメガネ」は、これをかけて初めて問題の本質が見え、正しい対応が見えてくるという意味で、大切な発想となっています。

このような考え方が出てきた背景の一つには、1990年代後半から行われるようになった小児期逆境体験(Adverse Child Experiences: ACE)研究の蓄積があります。これらの研究で、関係者が考える以上に多くの人が虐待や家族機能不全といった逆境体験をもっているだけではなく、さらにその後の逆境体験を重ねれば重ねるほど行動面、心理面、健康面のリスクが高まることが明らかにされました。逆境体験がすべてトラウマになるとは限りませんが、トラウマを理解して対応していくことの必要性が認識されるようになりました(大阪教育大学,2023)。

また複雑性PTSD(Complex PTSD:以下CPTSD)は、ハーマン(Herman,1992)によって提唱されて以来、診断概念としては正式に認められないままに今世紀に至っていましたが、ICD-11(世界保健機構国際疾病分類第11版)により、2022年にWHOにおいて2019年採択2022年発効という形で正式に認められました。これはこれまで米国精神医学会の診断基準DSM-5でははっきりと定義されなかった長期反復性のトラウマのサバイバーに関して、複雑性PTED(CPTSD)が、公式診断とされた画期的な出来事と言っていいでしょう。

振り返ってみれば、私たち心理職は、すでに長い間「トラウマ」や「虐待」そして「機能不全家族」などの概念には親しんできたものの、それらに対して系統的で体系的なアセスメントやセラピーの訓練は受けてきていませんでした。けれども、今思うと「あのケースもそうだった」と強く思わされる事例が多く、これは「発達障害」が初めて本格的に紹介された頃の感覚に近いものがあります。

2.複雑性PTSD(ⅭPTSD)とは

ⅭPTSDは、ハーマンによって1992年に提唱されたもので、定義としては以下のようになります。「極度に脅威的ないしは恐怖となる性質の出来事で、最も多くは、逃れることが困難ないしは不可能で、長期間あるいは繰り返された出来事に曝露したあとに生じる障害」(World Health Organization,2018)。そして、このような出来事の例として、拷問、奴隷、虐殺、長期的な家庭内暴力、繰り返される子ども時代の性的もしくは身体的虐待などがあげられています。

そして以下のような症状を伴っているとされました。

①再体験症状:re-experiencing;再体験

鮮明な侵入的記憶で、フラッシュバックや悪夢の形による、トラウマ的な出来事が今起きているように感じる再体験

②回避症状:avoidance of traumatic reminders;回避

出来事に関する思考や記憶の回避、あるいは出来事を想起させるような活動、状況、人物の回避

③脅威の感覚(過度の警戒心):persistent sense of current threat that is manifested by exaggerated startle and hypervigilance;過覚醒

今も脅威が高まっているような持続的で、過度な警戒心ないしは不意の物音などに対する過剰な驚愕反応

④感情制御困難:affective dysregulation;感情の調整不全

情動反応性亢進(気持ちが傷つきやすいなど)、暴力的爆発、無謀なまたは自己破壊的行動、ストレス下での遷延性解離状態、感情麻痺および陽性の感情の体験困難

⑤否定的自己概念:negative self-concept;否定的な自己概念

自己の矮小感、敗北感、無価値観などの持続的な思い込みで、外傷的出来事に関連する深く広範な恥、自責の感覚

⑥対人関係の障害:disturbances in relationships;関係性の障害

他者に親近感を持つことの困難、対人関係や社会参加の回避や関心の乏しさ

以上のうち①~③はPTSD(心的外傷性ストレス後症候群)と同じです。そして④~⑥は自己組織化の障害と呼ばれるものです。この自己組織化の障害とは、一言で言えば「自分を保っていることがとても難しい」状態だと言えます。

けれども臨床的には境界性パーソナリティ障害(BPD)との区別が難しいともされています。BPDは上記④~⑥の自己組織化の障害に加えて、「見捨てられを防ぐための極端なしがみつき」「理想化と脱価値化の間を揺れ動く不安定で激しい対人関係」「とても不安定な自己感覚・自己イメージ」が特徴とされます。また、自殺企図や自殺行為がBPDでは高く(約50%)、CPTSDではPTSDと同様に15%前後とされています。

表10-1.境界性パーソナリティ障害(BPD)とCPTSDとの鑑別(飛鳥井,2021をもとに筆者が作成)

|

自己組織化の障害(DSO) |

BPDとCPTSD |

主な違い |

|

自己概念の障害 |

BPD |

アップダウンする不安定な自己感覚 |

|

CPTSD |

常に否定的な自己感覚を反映 |

|

|

対人関係の障害

|

BPD |

急に変化しやすい対人交流パターン(ex.理想化とこきおろし) |

|

CPTSD |

対人関係の持続的回避傾向(親密な関係を避けてしまう) |

|

|

その他 |

BPD |

操作性、衝動性、見捨てられ不安、自殺企図や自傷行為の反復などの特徴 |

|

CPTSD |

自殺企図や自傷行為が出現することもあるが、病態の中心ではない。 トラウマ特異的なPTSD症状の存在がある。(ex.様々な身体症状や自律神経の不調)

|

また、岡野(2021)は、CPTSDの治療の際には、従来の精神分析的な治療を、以下のように変更する必要があるとしている。

表10-2.CPTSD治療のための精神分析治療の変更点(岡野,2021をもとに筆者が作成)

|

主な変更項目 |

内容 |

|

①治療関係の安全性と癒しの役割

|

治療場面が傷つき体験とならないよう、治療構造の「柔構造」的なあり方が必要 |

|

②トラウマ体験に対する(加害者側に立つと誤解されない)真の中立性 |

必要に応じてThの態度表明や感情表現をすることが真の中立性を保つうえで重要 |

|

③愛着トラウマという視点

|

治療者は過去のトラウマの想起やその治療的な扱いを優先的な治療目標とする姿勢から離れる。まずは安全な治療関係を形成することを第一目標とすべき |

|

④解離の概念の重視

|

解離・転換症状を扱うことを回避せず、症状や主張の背後の意味を読み、受け取っていく |

|

⑤関係性や逆転移の視点の重視

|

治療者側の救済願望により、治療関係が新たなストレス体験とならないよう、来談者への気持ちに常に適度なブレーキを踏み続けるような治療関係が望ましい |

|

⑥倫理原則の遵守 |

トラウマ体験により治療者に対しても加害的イメージを投影する可能性が高いため、最大の配慮を払う |

これらは、世界的な趨勢でもあり、主な現代心理療法や20世紀末から21世紀にかけて生まれた新しい心理療法は、全てこの傾向を備えているとも言えます。また、統合的心理療法もこの方向性にあることは疑いようがなく、上記の姿勢に「複数の異なった治療理論や治療技法を駆使する」を加えれば、そのまま統合的心理療法になると言っても過言ではないでしょう。

また、これまでの筆者の経験からも、とくにCPTSDのClには、単一技法はあまり効果的ではなく、「柔構造」の中で、ThがClの味方であるという「態度表明」や「感情表現」を通じて、決して冷たい中立性ではなく、加害者に怒りも感じる道義的な人間としての安心・安全感を持ってもらう必要があります。そしてまずはセルフケアやストレスコーピングの具体策について、時に心理教育もしながら、さらに症状を乗り越えていくためのワークを導入する必要もあります。時には家族に会う必要もあり、場合によっては家族や加害者とその関係者へのメールなどを作成するサポートも必要と考えます。

以下に、いくつかの事例とともに、このようなCPTSDへの統合的心理療法のあり方を検討していきたいと思います。

(以下、省略)表10-4参照

2024年

8月

17日

土

心理療法統合の手引き第9章「カップルや家族への統合的セラピー」

第9章 カップルや家族への統合的セラピー-統合的セラピストの本領が発揮される場面-

1.カップルや夫婦関係を扱う–統合的セラピストの活躍の場として

ここまで読んでくださった読者なら、もうかなり統合的心理療法の実際に詳しくなっているでしょう。そして、少し「自分にもできるのではないか」という気持ちを抱き始めてくださっているといいのですが、いかがでしょうか?

また、できるだけClのお役に立とうとしているThなら、Clが家族の問題を抱えていて、その問題の効果的な解決のためには、実際に家族に会った方が早くて効果的と思ったことはないでしょうか。あるいはClから「本当は、家族にも会ってほしい」と言われたことがあるのではないでしょうか。

もちろんClの内的な家族イメージや対象関係こそが問題で、あくまでもその内的な家族イメージを対象化して取り組むというのが、個人心理療法の基本的な考え方です。けれども、現実に家族間でのコミュニケーションの食い違いや、相互的なトラブルが起こっている場合、あるいはそのトラブルがさらに拡大していくという悪循環をできるだけ傷が浅いうちに何とかしようとするならば、個人セラピーにこだわらずに、必要に応じてカップル・セラピーや夫婦面接・家族面接を取り入れたり、そちらに切り替えたり、あるいは個人セラピーと家族面接を並行して適宜実施するというのも統合的な心理療法の一つです(中釜,2010)

とくに中釜(2010)は家族療法と個人療法の統合という文脈において「個人療法が耕した土壌に、機会をとらえて家族療法的視点・実践を組み入れるやり方の方が、家族メンバーからの抵抗も少なく、援助者にとっても他のパラダイムとの相性がよいといった理由から実質的だという印象を深めている」としています。そして、その際に重要なのは「多方向への肩入れ」(multidirected partiality:Bozormenyi-Nagy,1973)と「対等性」であるとしています。

このような考え方の背景にあるのは、「多様性を受け入れる姿勢」と「民主的な姿勢」だと思われます。これはまさに統合的心理療法の思想的背景と同じであると言っていいでしょう。その意味で統合的Thとカップル・夫婦・家族セラピーは相性がいいと言えますし、統合的Thこそこのようなある意味で柔軟で多様な対応を必要とするセラピーをより良く実践できるとも言えるのです。

カップル・夫婦・家族には、愛情(アタッチメントと言い換えてもいいかもしれません)の問題だけでなく、パーソナリティや発達特性、それぞれが引き継いできた文化、ジェンダーの問題、パワーバランス、そして経済、さらには住環境や職場の問題も関係してきます。これらに対応するためには、やはり単一理論では不十分で、複数の視点と技法を持った統合的Thこそがより良く実践できる可能性を持っていると考えられるのです。

2.カップル・夫婦・家族に対応する際の統合的目標設定

カップル・夫婦・家族には、様々な様態があり、そこに生じている問題も多様です。社会・経済的問題や暴力の問題、さらにはメンバーの誰かが依存症になっていたり、あるいはお互いが共依存になっている場合もあります。さらには、お互いの持っている文化やスタイルに対する無理解や不寛容から問題が生じている場合や、愛情表現がうまくできていない問題等々様々です。

これまでに紹介されてきたカップル・夫婦・家族のセラピーの文献では、家族理解のための視点としては社会や職場の問題から個人の内面の問題までを考える統合的な視点はあっても、介入そのものはあまり統合的に語られることがありませんでした。ですので、本章では介入も含めた統合的な視点を紹介したいと思います。また、この章で扱うカップルには、近年増加しつつある同性同士のカップルも含まれていることを追記しておきます。

図9‐1と表8-1に、統合的な介入を含めたカップル・夫婦・家族の段階的な目標を例示しました。

表8-1 カップル・夫婦・家族に対応する場合の統合的目標設定

|

各段階の目標 |

内容 |

注意点 |

|

① グランド・ルール (大前提としての基本ルール) |

暴力禁止(性的・精神的・経済的虐待を含む)、相手を無視しない。合意のない借金や浮気はすぐにやめる。 |

「怒鳴る」はもちろん、「問い詰める」「長時間(長文)の説教」も暴力であることを認識する。大事な瞬間や長期間にわたる無視をしない。 |

|

② 人間として望ましい態度とコミュニケーション |

相手の話を傾聴する・侮蔑的態度を取らない。アサーティブな関係を持つ。「責める」「問い詰める」のではなく肯定的な愛情表現をめざす。 |

本人は自覚できていない場合も多いので、LINEの記録や録音データなども積極的に直接参照する |

|

③ お互いの文化やパーソナリティの違い(多様性)を認識して受け入れたコミュニケーション |

カップル・夫婦・家族であっても異文化や性格・生きるスタイルの違いがあることを認識して受け入れる。 |

相手との「密着」的な関係を望むのか、「適度な距離」を望むのか。「効率性」を重んじるのか「親密性」を重んじるのか等々の違い。 |

|

④ 現代人としての民主的態度 |

年齢・性別に関係なく対等な関係の中で、お互いの責任を果たす。 |

現代社会に共通の価値観として、さらに健全なアタッチメントの形成のためにThから提案すべき価値観。 |

|

⑤ 率直な愛情表現と感情の共有 |

お互いへの愛情や共感を言語・非言語の両方で表現する |

「恥じらいを抱えつつも、いかに愛情と共感を表現できるかのチャレンジ」ととらえ、「今ここで」表現してもらう。 |

|

⑥ 円満な別離もあり得る |

お互いに納得した形での別居・別離も選択肢の一つであることを考慮する |

①~⑤のすべてを試みたうえで、それらがうまく行かない場合は別離もありうることを前提とする。 |

Thは基本的には「傾聴」と、それぞれの発言の真意を相手に伝わりやすい言葉に置き換える「通訳」に徹しながらも、その背景としてそのカップル・夫婦・家族が上記のどの段階にあるかというアセスメントと、その段階ごとの目標を当事者たちと共有する必要があると筆者は考えています。つまり、上の表のようにアセスメントと必要性に応じて①からスタートして、⑤に到達できれば、理想的な終結、そして場合によっては⑥という形の終結もあり得ると考えています。

すなわち、カップル・夫婦・家族カウンセリングにおいては、すでに述べた「多様性を受け入れる姿勢」と「民主的な姿勢」以前に、暴力の問題や性的・精神的・経済的虐待があったなら、それを指摘してやめてもらうなどの①のグランド・ルール(基本的ルール)の確認が必要となります。ここには、「ここぞという大事な瞬間に相手を無視しない」「長期間にわたる無視も(DV)虐待である」、さらには「合意のない借金や浮気はすぐにやめる」というルールも入れていいと考えます。これらをセラピーの初期にしっかりと確認し、努力目標として合意を得る必要があります。

欧米ではカップルや家族に非合意的な暴力が存在することが発覚した場合、セラピーを実施すべきではなく、関係者の安全確保が最優先にされるべきであるとされています(Payne,2022)。けれども当事者の意識も含めて関係各機関の整備が十分であると言えない我が国においては、「それは暴力ですよ」「そういうときは警察を呼びましょう」などの強めのガイダンスを含めて、セラピーの出発点として、そこから取り組みを始めるのが望ましい場合も多くあります。

また、②の人間としての望ましい態度をメンバー全てに求めるなどの、基本的価値観や倫理観の提供という大切な業務があります。多くの場合、これらが守られていない関係性にある当事者はその問題性を認識できていない場合もあるので、Thは注意深くそのような事実がないかどうかを探索する必要があります。近年では、スマートフォン等での録音・録画やテキストメッセージを直接見せてもらって指摘すると、効果的な場面が増えています。

以上のような基本的ルールがすでに守られている場合や、セラピーを通じて守れるようになったら、③の多様性を認識して受け入れる姿勢、④の民主的な態度、⑤の愛情表現と感情の共有などの課題が大切となってきます。欧米の文献で主に紹介されているカップル・セラピーは、この⑤の段階の取り組みについて、ていねいに解説されていると考えると納得のできるものが多いと言えます。そして、まさにこの⑤の段階の取り組みこそ時に感動的でTh冥利に尽きるものではありますが、Clの利益を優先して考えれば、それ以外の段階もとても重要なものとなります。

また①~④がスムーズに越えられるカップルは、その段階ですでに⑤に取り組んでいる場合が多く、すでに主訴が解消している場合もあります。反対に①~④はできるようになったけれども、セラピーでそれができるようになる前のそれ以前の状態の期間が長すぎて、心が冷えてしまっていて、⑤になかなか取り掛かれないというご夫婦もあります。

さらには、欧米のカップル・セラピーでは原則とされやすい「関係解消を望んでいる場合には実施しない」という点(三田村,2023)は、他に適切な相談場所があまりないという意味で日本の現状には合っていないと思われるので、⑥の「関係解消」もあり得るという前提も持っていたいと考えています。

このような①~⑥を達成するためには、それぞれの段階でThからの十分な心理教育やアサーショントレーニング、さらにはThの前でロールプレイをしてもらう、合言葉やキーワードを提供したり、そのカップル・家族に最適な合言葉をその場で一緒に作ったりなど、まさに統合的な取り組みを通じて関わっていくことが大切となります。しかも、対等性や民主的な態度、愛情表現など、日本人にはこれまでの世代にロールモデルがなかった場合が多く、具体的に例示して心理教育する必要があるというのを痛感している筆者は、以下に述べるような合言葉やキーワードなどを多用するセラピーを実践しています。

4.喧嘩の絶えないカップル・夫婦への合言葉「肘と手(ひじとて)守れ」

日本には、たとえば料理の味付けの基本を「さしすせそ」という頭文字で表したり、健康的な和食の食材を「まごわやさしい」という頭文字で覚えやすくしたりする習慣があります。そこで、筆者も良好なカップル・夫婦関係のために目指すべき言葉を頭文字で表してみました(覚えやすさのために、身体にまつわる言葉にしてみました)。

まずは喧嘩や諍いの絶えない、そしてそこから場合によっては暴言や暴力、睡眠不足などの悪循環が生じてしまっているカップル・夫婦に「肘と手(ひじとて)守れ」をお伝えしています。

この「肘と手(ひじとて)守れ」は(喧嘩の時には)「ひとりの時間を持つ(持たせてあげる)」「自分を責めない」、「(相手を)問い詰めない」「敵視しない(相手を敵だと思わない)を守れ、のそれぞれの頭文字です。喧嘩の時には最低限これを守れば、さらなる悪循環を避けることができて、二次被害を防ぐことができます。そして、うまくすれば建設的な「対話」に持っていくこともできます。

この秘訣は心理学的に言えば「自分自身と相手との両方に対して適切な心理的な距離を確保する」ということです。つまりは「親密性の課題」「親密な関係の中での適切な距離」の課題です。この適切な心理的距離は、健全な幼少期~青年期を通じて自然に身につくものなのですが、不適切養育やいじめられ経験・被虐待経験などにより、これを学ぶ機会が阻害された場合は、意図的に学ぶ必要があります。

Clカップルが、上記のような建設的な喧嘩と対話が経験できたら、それを継続させるための指導をさらにしていく必要があります。その際の具体的な方法として有効なのが次に解説する「Loveの会話とDESC法」です。

Loveの会話とDESC法

LOVEの会話とは、親密な対話の基本として、以下の4つの態度の頭文字を取ったものです。

Listen・・・心を込めて相手の話を傾聴する

Open・・・先入観のない心と頭で真摯に向き合う

Validate・・・お互いの話を正当だと認め、受け入れる

Express・・・自分の考えや気持ちを穏やかに、簡潔に、ゆっくりと表現する

『カップルのための感情焦点化療法』(金剛出版、2021)の中で紹介されているものです。まずは相手の話を傾聴する(Listen)は必須です。そして、さらに傾聴して終わりではなく、かといってすぐに反論したり解決策を伝えたりするのでもなく、Openな態度つまり広い心で「なるほど、そういうことなんだね」「そう思っているんだね」などと、まずは受け止めます。これは単に受け止めるだけではなく「先入観なく新鮮な気持ちで受け入れる」という態度が大事です。

次がValidateです。このValidateとは、「(妥当なものとして)承認する」「是認する」という言葉です。砕いていえば「認める」です。要するに相手の発言を認めるというのが、このValidateです。ただし、これは形だけの承認ではなく、「たとえ違う意見、違う立場、あるいは腹の立つような発言であっても、まずは心から認める」というものです。

そして、最後がExpress表現するです。これは「自分の考えや気持ちを穏やかに、簡潔に、ゆっくりと表現する」というものです。どんなに大切な気持ちでも、あるいは相手を思いやっている気持ちであっても、怒った顔で長々と話したら伝わりません。穏やかに、そしてできたら簡潔に、さらにゆっくりと言葉にしないと相手には伝わらないものです。まして、「言わなくてもわかって欲しい」「こんなことくらいわかって当然」というのは、この多様化した現代ではもう通用しません。

これら4つの態度の頭文字を取ったものが「LOVEの会話」です。

親密な関係における対話は、この4つが基本となるので、これがうまくいっていないカップル・夫婦・家族には、上記のように具体的に心理教育する必要があります。おそらく、仲良く楽しくできている時には、自然にこれらの4つが満たされているカップル・夫婦・家族も多いでしょう。けれども、親密な関係であればこそ、安心して本音が出てきます。雰囲気が少し険悪になったときや、お互いの考えや感じ方の違いが明らかになったときにも、お互いに本音を出し合いながらも、この4つの態度が実践できるかどうかがとても大切な秘訣となります。

アサーションとは

親密な関係における自己表現で大切な考え方が、アサーションです。

このアサーションとは「自他を尊重した自己表現」と訳されるもので、「攻撃的・感情的な主張」でも、「主張しない」でもなく、自分のことも相手のことも大切にした自己表現のことです。このアサーションは力動系や洞察志向セラピーの人たちには、ほぼ完全に無視されている概念ですが、「全ての人には、自己表現する権利がある」という人の尊厳を大切にした思想でもありスキルでもあるところに、この概念の重要性があり、それは現代社会においては普遍的なものだと言っていいでしょう。さらに小児期に逆境体験を持つ人や家族病理を抱えている人には、このアサーションの発想は著しく欠けていることが多く、今後もますます重要となる概念だと言えます。

アサーションの具体的なスキルとしては、「相手の意見を聞く」「相手に意見を伝える」「双方の意見を検討したのち具体的なアクションを起こす」という3つのステップが基本です。この中には言語的なアサーションと非言語的なアサーションの両方があります。

言語的なアサーション

言語的なアサーションとは、文字通り「意味のある言葉によって相手に働きかける」ことを指します。言語的なコミュニケーションでは、発する言葉の意味以上に重要になるのが、「どういう文脈でその言葉を発するか」です。いわば自己主張するための文脈を整備するスキルだと言えるでしょう。例えば、「今少しいいかな?」「少しお話があるんだけれど」「この前もお話しした◯◯についてなんだけれど」というように、きちんとした前置きで、まずは文脈を整備することで、相手にも心の準備ができて、対話がしやすくなります。

この時に「そんなことをすると急に雰囲気が険しくなる」と心配するClもいます。けれども、こういった文脈つくりなしに別の形で伝えようとしたり、不満をため込むことの方が長期的には悪影響だということを理解してもらう必要があります。

非言語的なアサーション

非言語的なコミュニケーションには、頷きや表情など視覚に訴えるものと、声色や声量そして相槌やオウム返しなどの聴覚に訴えるものがあります。例えば、謝罪や愛の言葉を伝える時に足を組んでいたり、テーブルをコンコンと叩きながらする人はいないと思います。そのように、自分の気持ちが誤解されないように配慮するのが、この非言語的なアサーションのエッセンスです。

非言語的なアサーションで注意したいのは、感情のコントロールです。いくら言語的なアサーションが上手であっても、仕草や表情と言葉が一致しなければ、相手に不快感を与える恐れがあります。例えば「私は怒ってないよ」と言いながら相手を問い詰める口調だったりすると通したい要求も通らなくなることが多いなどがその好例でしょう。

アサーションスキルのアップに欠かせないDESC法

アサーションスキルを体系的にまとめた理論として、DESC法というものがあります。これはアサーションのプロセスを以下の4つのステップに分解したものです。

D:Describe(描写する)・・・客観的に状況・事実を伝える

E:Express(表現する)・・・自分の意見や感情を表現する

S:Specify(提案する)・・・相手に求めているものを言葉で伝える

C:Consequences/Choose(結果/最終選択を伝える)・・・提案したものの実行/不実行による結果を伝える

アサーションとは「自己主張」の能力であり、同時に他者を尊重することが求められるスキルでもあります。他者を尊重するというのは感情的な信頼もそうですが「合理的に話を進める」ことも大切な要素となります。このDESC法とは、まさに合理的解決のための道筋を整備する方法だと考えられます。

実際のセラピーの中では以下のような「相手が最近何度か待ち合わせに遅刻したケース」を例示して、それをその二人に会ったシチュエーションにしてロールプレイをしてもらうこともあります。

具体例

A「このところ何回か待ち合わせに遅刻してるけど(D:描写する)、どうしたの?」

B「ごめんごめん、寝坊しちゃって」

A「遅刻が続くと心配になるし、後ろの予定にも響くからちょっと困る(E:表現する)」

B「気をつけるよ」

A「ちょっとスケジュールに無理があるかな?もう少し、遅い時間に待ち合わせする?(S:提案する)。そうすれば、私も別の用事をしてから来ればいいし、前もってわかっていれば後ろの予定もずらせるかもだし(C:結果を伝える)」

B「わかった、次からそうするよ」

この会話のポイントは、具体的に何をすればいいかをはっきりさせているところです。「何が起こり」「どう問題が生じ」「どうすれば解消され」「それでどのようになるのか」に具体性を持たせることで、相手に理解や納得を促すことができます。

5.愛情表現が苦手な日本のカップル・夫婦・家族への合言葉

表8-1の③~⑤の段階、すなわち暴力・暴言や頻回の諍いはない(なくなった)けれど、民主的な態度と多様性を重んじる態度、そして積極的な愛情表現は、具体的に見聞きしてこなかったのでどうしていいかわからないという人たちが、日本にたくさんいます。わかりやすい例をあげるとすれば「飯、風呂、寝る!」しか言わない、一時代前のお父さんがそれです。家族のメンバーの誰かがこのような態度を日常的にとると、他のメンバーも自然と愛情表現の少ない態度となっていってしまいがちです。そのようなカップル・夫婦・家族には、以下の合言葉をお伝えして、実行していただくようにしています。

あごうたオッケー!(カップル平常時の合言葉)

「あごうたオッケー!」とは、「ありがとう」「ごめんなさい」「嬉しい」「助かってる」という発言、そして「約束したことはたとえ嫌でも『オッケー!』と言って実行する」ための合言葉です。これを提案して、すぐに実行できるご夫婦・カップルは短期間で必ずいい関係を作れています。そしてこの「あごうたオッケー!」は、男女がともに、同じ頻度で使うことをお勧めするものです。

長年の臨床経験から、離婚までは考えていなくても関係がギクシャクしているカップルは、例外なく「ありがとう」「ごめんなさい」を日常的に言っておらず、さらにチャーミングさが無くなっているという特徴がありました。ただ、このチャーミングさというのは、なかなか説明が難しく、アドバイスも抽象的になりがちでした。そこで思いついたのが「うれしい!」「助かってる(あるいは「たすかる!」)、そして「オッケー!」です。

「ありがとう」「ごめんなさい」は、心から言う必要があり、嘘っぽくなると逆効果です。けれども「うれしい!」「たすかる!」「オッケー!」は、ぎこちなくても少し演技が入っていても大丈夫です。そして、これをやればチャーミングな大人になれます。男女を問わず年齢に関係なくチャーミングでいられたら、やはり素敵な人生だと筆者は思うのです。

実際に女性側からの意見としても、「彼は前もって約束したことや、その時に必要ができて頼んだことを『チッ!』と舌打ちしながらやったり、いかにもイヤイヤそうにやったりする。そんなだったらやってもらわなくていいし、そんな風にやってくれたことに『ありがとう!』って言うのは、絶対にイヤ」という発言がたくさん聞かれます。こういう時、男性の側は「結局やってるんだからいいだろう!」とか「こんなにやってるのに全く感謝されない」と思っています。

ここには表8-1の③に示した「親密性」と「効率性」の価値観の違いがあるのかもしれません。このような価値観の多様性を受け入れることも大切ですが、カップル・夫婦・家族においては、効率性よりも親密性が優先されるべきだとも考えられます。

実際のカップルカウンセリングでは、お二人が同席の場合は「どちらからでもいいから、『あごうたオッケー!』を実行し始めましょう」と提案しますし、どちらかお一人でおいでになった場合は「カウンセリングでこう言われたと言わずに実行しましょう」とアドバイスしたりします。自主的に始めたと思われた方が、効果が倍増するからです。

以下、上記のような心理教育を取り入れたカップルカウンセリングの事例をいくつか紹介します。(事例1.2は、いくつかの事例を合成して細部を変更したものです)

事例1.合言葉を積み上げて、解決していった夫婦問題

夫の妻や娘への暴言を問題として来談されたA夫妻は、お会いしてみると献身的ではあるが勝気な妻と、やや横暴なお坊ちゃん的な夫という組み合わせのご夫婦だった。双方の主張を十分に傾聴したうえで、夫の暴言が発せられる瞬間の特徴を明確化していった。そして「肘と手守れ」と「あごうたオッケー」の合言葉をお伝えした後に、このご夫妻の喧嘩のきっかけとなっている「そんなことを言うならそもそも○○してよね!」と妻が言って喧嘩となる場面に名前を付けられないかと検討した。すぐにはネーミングが難しかったためThが「だったら(そう言うなら)あなたこそ○○してよね!となっているので『だったら星人』というのはどうですか」と提案した。

このネーミングが夫妻によって歓迎されたため、その後数回にわたって、上記の合言葉の実践を確認するセッションを続けた。この合言葉によってお互いに「あ!だったら星人が出た!」と、指摘することで、喧嘩にまでは発展しなくなっていった。また数回目のセッションでは夫の飲酒にまつわる問題が明らかになったため、Thから<それはアルコール使用障害ですよ>とはっきりと伝え、飲み会の頻度と飲酒して帰宅した後の振る舞いについて具体的に話し合った。その後、計10回で夫の暴言を始めとする諸々の問題はなくなり、終結となった。

事例2.お互いのパーソナリティと異文化を認めることで和解していった夫婦